| |

Tipp für Stories | Hier werben |

KulturKlick

Newsletter kostenlos abonnieren

|

|

• Ein Tauchgang in der arabischen Welt

VON MATTHIAS BRUNNER

BASEL. - Wenn Alaa al-Aswany mit sanfter Stimme aus seinem Roman "Der Jakubijân-Bau" auf Arabisch vorliest, fühlt man sich bereits in eine andere Welt versetzt. Der Kontrast könnte kaum grösser sein: Da der arabische Autor, der die vermeintliche Leichtigkeit des Seins längstens verinnerlicht zu haben scheint und eine beruhigende Gelassenheit ausströmt, dort der sachlich-kühle Literaturwissenschaftler und Übersetzer, Hartmut Fähndrich, der kompetent und präzise durch den Abend führt. Literaturwissenschaftler und Übersetzer, Hartmut Fähndrich, der kompetent und präzise durch den Abend führt.

Das interessante Treffen zwischen Orient und Okzident fand gestern Freitagabend in der gemütlichen Atmosphäre der alterwürdigen Lesegesellschaft am Münsterplatz im Rahmen des diesjährigen Literaturfestivals statt. Der 50-jährige Ägypter hat durch seinen Besuch auf einer französischen Schule in Kairo eine klassisch-europäisch geprägte Bildung absolviert, ohne jedoch seine arabischen Wurzeln je zu vergessen. Den Broterwerb verdient er sich bis heute als Zahnart, wobei er dieser Tätigkeit aus finanziellen Gründen nunmehr nicht mehr nachgehen müsste. Doch ihn interessiert die Nähe zu den Menschen. Dabei geht seine Motivation von einer zutiefst humanistischen Geisteshaltung aus: "Wir haben alle das selbe menschliche Herz, leiden unter den selben Dingen, unabhängig von der Hautfarbe, Nation oder Religion." Seine eigenen menschlichen Erfahrungen sind für al-Aswany massgebend beim Schreiben seiner Geschichten.

Ausgangspunkt seines erstmals 2002 erschienen Romans, der mittlerweile zum Bestseller avanciert und in 19 Sprachen übersetzt worden ist, ist der Jakbuijân-Bau, der 1934 nach dem Namen seines Auftraggebers von italienischen Architekten in einem ehemals noblen Quartier Kairos französischer Prägung nach dem Vorbild von Paris erstellt wurde. In dem 10-stöckigen Luxusgebäude verkehrte einst die "crème de la crème" der ägyptischen Gesellschaft, bevor 1952 mit Nasser die Revolution erfolgte. Danach erfolgte ein sukzessiver Niedergang des Gebäudes und der Gesellschaft.

Al-Aswany gibt nicht nur Einblicke in den ägyptischen Alltag in der Metropole mit all ihren Facetten, sondern stellt gleichzeitig den geschichtlichen und politischen Kontext her. Dabei geht er vom Mikrokosmos dieses berühmten Gebäudes aus: Während die absolute Unterschicht kurioserweise oben auf dem Flachdach in armseligen Verschlägen haust, leben die besser gestellten Bewohner in den unteren Etagen. Unten ist also für einmal oben - und umgekehrt.

Die Arbeitsweise von Al-Aswany drückt wiederum seine Beeinflussung durch die westliche Kultur und seinen arabischen Wurzeln aus: Zunächst legt er akribische Beschreibungen seiner Figuren fest, bevor er mit der eigentlichen Geschichte beginnt. Doch dann lässt er seinen Charakteren freien Lauf. Sie entwickeln dabei ein Eigenleben: "Ich beschreibe einfach, was ich sehe", meint Al-Aswany. Schmunzelnd fügt er an: "Es kann passieren, wenn ich am Morgen meinen Computer einschalte, dass plötzlich zwei Protagonisten verheiratet sind." (12. Mai 2007)

Das Buch ist beim Lenos Verlag erschienen und kostet 35 Franken.

|

|

|

• Reisender mit planetarischem Überblick

VON AUREL SCHMIDT

BASEL. - Der polnische Reporter Ryszard Kapuscinski ist um die halbe Welt gereist. Er hat dabei viel gesehen und sich einen einzigartigen Überblick über die veränderte Lage der Welt von heute verschafft.

Kapuscinski wurde 1932 geboren. Er starb am 23. Januar dieses Jahres. Sein letztes Buch, die "Notizen eines Weltbürgers", ist soeben erschienen.

Kapuscinki sagt Weltbürger, nicht Global Player. Das trifft mit seiner Sicht der Dinge besser überein. Denn er weiss und wiederholt es unablässig: Die Welt ist eine Einheit geworden, in der es keine nationalen oder ethnischen Rückzugsgebiete gibt. In dieser integrierten Welt gelten andere Spiel- und Verhaltensregeln, die Kapuscinski herausarbeitet.

Wie man sich mit seinem Denken auseindersetzen will, ist eine andere Sache. Das Buch besteht aus vielen kurzen und kürzeren Bemerkungen und Beobachtungen, die auf Anhieb keinen roten Faden erkennen lassen. Man könnte das Buch an irgendeiner Stelle aufschlagen und sofort mit dem Lesen anfangen. Jede noch so kurze Feststellung ist wie ein Exposé für einen grösseren Beitrag.

Aber das ist nicht die Absicht. Mit der Zeit merkt man, worauf Kapuscinksi hinaus will. Der Reihe nach behandelt er Themen wie den Übergang vom Kommunismus zum Konsumismus, ethnische Zusammensetzung der Welt, Krieg auf dem Balkan, Afrika, Postmodernismus, Medien und Information. Man muss sich langsam, Schritt für Schritt, durch das Buch hindurcharbeiten. Auf Seite 132 beschreibt Kapuscinksi selbst, wie er die Form der Notizen versteht.

Vor allem sagt er, warum es heute so schwer fällt, über die Welt zu reden: Weil sie von jedem Punkt aus anders aussieht. Die Form der Notizen ist also ein methodischer Ansatz.

Die disperse, verteilte und vielperspektivische Sicht ist die wichtigste Überlegung im Buch. Alles, was heute gesagt wird, ist morgen überholt - bis auf eines. Was Kapuscinski auf seinen Reisen als Reporter vor allem aufgefallen ist, ist die zunehmende soziale Ungleichheit der Welt. Dieses Thema kehrt immer wieder. Es muss ihn bedrückt haben.

Globalismus ist dabei die Bezeichnung für einen neuen Feudalismus. "Show me your money" lautet für Kapuscinksi die Devise der Globalisten. Für ihn selber kommt es dagegen mehr darauf an, das "sacrum" im Gewöhnlichen zu entdecken.

Kapuscinski ist ein scharfer Beobachter. Das Ergebnis seiner Überlegungen ist scharf, nüchtern, erhellend. Es gebe nur wenige Menschen, die sich bemühen würden, mit ihrem Denken den ganzen Planeten zu erfassen, schreibt er. Seine Leserschaft dazu anzuregen, ist das nicht erklärte, aber verfolgte Ziel seines Buchs. (14. April 2007)

Das Buch ist bei Eichborn Berlin erschienen und kostet Fr. 34.90.

|

|

|

• Spurensuche nach einem Verschollenen

VON RUEDI SUTER

BASEL. - Es gibt reichlich Filmstoff her, das bewegte Leben des vor sieben Jahren verschollenen Baslers Bruno Manser: Der im Alter von 46 Jahren in Sarawak auf der Insel Borneo verschwundene Regenwaldschützer und Menschenrechtler hat in seinem Kampf gegen die Holzkonzerne und für die Rettung seiner "zweiten Familie", dem Volk der Penan-Waldnomaden, unglaublich viel erlebt, gewagt und geleistet.

Davon zeugen bereits seine vom Christoph Merian Verlag veröffentlichten "Tagebücher aus dem Regenwald", in dem der Vielbegabte  seine sechs Jahre Zusammenleben (1984 - 1990) mit den Penan dokumentiert. Oder seine im Zytglogge-Verlag publizierte Biographie "Die Stimme des Waldes". Davon zeugen aber auch Ton-Reportagen oder verschiedene Dokumentarfilme, die über und mit Manser während seiner aktiven Zeit gedreht wurden. Heute nun kommt der erste grosse Dokumentarfilm in die Kinos, der nach dem Verschwinden Mansers gedreht wurde: "Bruno Manser - Laki Penan". seine sechs Jahre Zusammenleben (1984 - 1990) mit den Penan dokumentiert. Oder seine im Zytglogge-Verlag publizierte Biographie "Die Stimme des Waldes". Davon zeugen aber auch Ton-Reportagen oder verschiedene Dokumentarfilme, die über und mit Manser während seiner aktiven Zeit gedreht wurden. Heute nun kommt der erste grosse Dokumentarfilm in die Kinos, der nach dem Verschwinden Mansers gedreht wurde: "Bruno Manser - Laki Penan".

Der Schweizer Regisseur Christoph Kühn musste sich wohl oder übel in der Kunst der Einschränkens üben, um dem facettenreichen Leben Mansers auch nur annähernd gerecht zu werden. Er verzichtete auf die Lektüre der umfangreichen Biographie, er beschränkte sich in erster Linie auf das, was Bruno Manser während seinen Dschungeljahren niederschrieb, filmte oder auf Tonband sprach. Was den Menschen Manser Wichtiges ausserhalb von Penanland bewegte, deutet der Regisseur nur kurz an oder er lässt es ganz weg. Denn Christoph Kühn faszinieren vor allem Menschen, die "bis ans Ende der Welt gehen, um bei sich selbst anzukommen", und die abtauchen, verschwinden, sich im Nichts auflösen.

So reisen wir mit Kühn und seinem Team in das einst wundervolle, heute bereits weitgehend verheerte Penanland, "auf der Suche nach seinem (Mansers) Traum im Dschungel von Borneo". Dort begegnen wir unter anderem den alten Penan-Freunden des Verschollenen. Sie erzählen uns in einfachen Worten über ihre Eindrücke und Erlebnisse mit Laki Penan und bringen uns so den Umweltschützer auf eine bislang nie gesehene Weise näher. Es sind vor allem diese Schilderungen aus der Optik der Indigenen, die diesen Film sehenswert machen. Hinzu kommen starke Bilder und die bewegenden Tonbandbotschaften Mansers an die Familie zu Hause. Christoph Kühn und Produzentin Marianne Bucher nähern sich jedenfalls mit grossem Respekt der Person des Verschollenen.

Menschen, die Bruno Manser kannten, werden im Film sein Lachen, seine fröhliche Seite und seine politische Wirkung als einer der glaubwürdigsten Umweltschützer unserer Zeit vermissen. Und sie werden sich fragen, weshalb sich ausgerechnet der malaysische Journalist und ehemalige Regierungsagent James Ritchie, eine schillernde Figur, ausgiebig über das Wirken und Verschwinden des Baslers auslassen kann.

Dies wie auch Christoph Kühns bevorzugte These, Bruno Manser habe bewusst verschwinden wollen, mögen befremden. Aber der Regisseur folgt damit konsequent seinem inneren Gefühl, das sich offensichtlich während den schwierigen Dreharbeiten im Regenwald zur Überzeugung entwickelt hat und bis heute weder bestätigt noch widerlegt werden kann. So ist ein Dokumentarfilm entstanden, der auch stark mit persönlichen und impressionistischen Momenten durchsetzt ist. Und das heisst wiederum: Der Streifen weiss trotz vieler Auslassungen zu fesseln, zu informieren und das Bild über den Menschen Bruno Manser zu bereichern. (5. April 2007)

"Bruno Manser - Laki Penan"

von Christoph Kühn

Basel: ab 5. April 2007

kult.Kino atelier

14.40 - 16.45 - 18.50 - 21.10

|

|

|

• Kleine Eingriffe, grosse Wirkung

VON AUREL SCHMIDT

BASEL. - Das Schweizerische Architekturmuseum zeigt in seiner neuen Ausstellung mit dem Titel "Unaufgeräumt/As Found" 16 Beispiele von baulichen Eingriffen oder Veränderungen. Oder wie soll man sonst sagen? Die Schwierigkeit mit dem angemessenen Begriff zielt auf das Thema selbst, das zur Diskussion gestellt wird: Bestehende Bausubstanz wird nicht repariert oder restauriert, sondern angepasst, ergänzt, erweitert, umgenutzt. Schlüsselwörter in diesem Kontext sind Intervention, Reanimation, Transformation, neue architekturale Konfiguration.

Da steht zum Beispiel ein Zivilschutzbunker, in diesem Fall im Frankfurter Osthafen, der nicht mehr in Betrieb ist. Was anstellen damit? Das Architekturbüro Index hat auf den alten Betonklotz, der in seiner Beschaffenheit belassen wurde, einen modernen Baukörper gesetzt und das Ganze zu einem Kulturbetrieb umfunktioniert.

Eine ähnliche Intervention hat das osa office for subversive architecture mit studio +44 in London vorgenommen. Es hat auf dem Dach eines alten Fabrikgebäudes in Liverpool eine provisorische, farblich von innen leuchtende Konstruktion errichtet und dadurch Räume für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.

Nicht zufällig sind das zwei Beispiele mit neuen Dachaufbauten, die für kulturelle Belange bestimmt sind. Alte Industrieanlagen werden für eine neue Nutzung zurecht gemacht. Dass die Kultur davon profitiert, liegt im Trend der Zeit. Sie hat Aufwind. Man denkt in diesem Zusammenhang natürlich an das Projekt von Herzog & de Meuron für das Museum der Kulturen in Basel.

Ein anderes Beispiel zeigt, wie das Architekturbüro EM2N Mathias Müller und Daniel Niggli durch minimale Eingriffe, etwa Farbkonzept, Beleuchtung und  Signaletik, den Bahnhof Hardturmbrücke in Zürich aufgewertet und die Orientierung erleichtert hat. Signaletik, den Bahnhof Hardturmbrücke in Zürich aufgewertet und die Orientierung erleichtert hat.

Einen besonders originellen Beitrag liefern Spillmann Echsle Architekten mit einem aus 17 Überseecontainern bestehenden und neun Container hohen Turm (Bild) direkt an der Hardturmbrücke in Zürich, in dem sie durch Entfernen der Innenwände und Einrichtung der nötigen Infrastruktur ein Verkaufslokal für das Freitag Flagship Store eingerichtet haben.

Die 16 Beispiele werden in Kojen mit Plänen, Modellen, Tondokumenten und Videofilmen vorgestellt. Der Bau des Containerturms wird zum Beispiel im Zeitraffer dokumentiert. Fragwürdig in der Ausstellung ist der oft über die Projekte gelegte, manchmal etwas hochgestochene Diskurs. Jede Verwendung einer Neonröhre wird zum Geniestreich erklärt. Als Ganzes jedoch führen die Beispiele vor, wie sich eine bestimmte Architekturauffassung durchsetzt, die von der vorhandenen, angetroffenen Bausubstanz ausgeht, sich damit, aber auch mit den Bedürfnissen der künftigen Nutzern auseinandersetzt und darauf aufbaut. (© Foto by Lab Ag, 16. März 2007)

Die Ausstellung dauert vom 17. März bis 27. Mai.

|

|

|

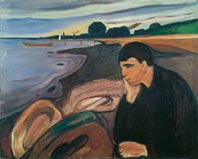

• Fondation Beyeler, Riehen: Ausstellung Edvard Munch

VON AUREL SCHMIDT

RIEHEN. - Im Herbst wird die Fondation Beyeler ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Mit einer umfassenden und beeindruckenden Ausstellung des norwegischen Malers Edvard Munch (1863-1944) wird das Jubiläumsjahr eröffnet.

Zwei, drei Werke des Künstlers haben sich im öffentlichen Bewusstsein eingeprägt ("Das kranke Kind", "Der Schrei", "Madonna"). Aber der Rest? Die Ausstellung ist jetzt geeignet, die Bedeutung dieses Künstlers deutlich zu machen.

Munchs Themen waren Melancholie, Angst, Einsamkeit, Tod. Es herrscht trübes, depressives Wetter in Munchs Bildern. Menschen sitzen da, allein, oft am Strand, und blicken hinaus - ins Leere. In Interieurs fällt durch ein einzelnes Fenster wenig Licht, dafür herrscht umso mehr Dunkelheit und Schatten. Auch in den Landschaftsaufnahmen sind die Farben gedämpft. Aber welche brodelnde Intensität ist in ihnen enthalten.

Man erkennt in solchen Bildern Munchs existenzielle beziehungsweise biografische Befindlichkeit.

Die Schau in Riehen legt aber - und das ist besonders hervorzuheben - den Akzent weniger auf die inhaltliche und  psychologische Interpretation von Munchs Werk. Dafür wird umso mehr die wegbereitende Bedeutung Munchs für die Kunst des 20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt gestellt: für den Expressionismus, für das Verschwinden des Motivs (ähnlich wie in den späten grafischen Werken Edgar Degas'), für die gestische und "wilde" Malerei. Und für den Stellenwert, den das malerische Material in der Kunst des 20. Jahrhunderts zunehmend erhalten hat. Dieter Buchhart, der Gastkurator der Ausstellung, spricht im Katalog von Munchs "materialbasierter Modernität". psychologische Interpretation von Munchs Werk. Dafür wird umso mehr die wegbereitende Bedeutung Munchs für die Kunst des 20. Jahrhunderts in den Mittelpunkt gestellt: für den Expressionismus, für das Verschwinden des Motivs (ähnlich wie in den späten grafischen Werken Edgar Degas'), für die gestische und "wilde" Malerei. Und für den Stellenwert, den das malerische Material in der Kunst des 20. Jahrhunderts zunehmend erhalten hat. Dieter Buchhart, der Gastkurator der Ausstellung, spricht im Katalog von Munchs "materialbasierter Modernität".

Der "aggressive Umgang" (Buchhart) mit seinem Werk manifestiert sich bei Munch darin, dass er die Farbe verlaufen liess, tiefe Kratzspuren mit Nägeln in der Farbe anbrachte und die Werke manchmal über Tage und Wochen ins Freie stellte, sie Wind und Wetter aussetzte und durch diese "Rosskur" (Munch) erreichte, dass ihr materieller Charakter unübersehbar wurde.

Leider geht diese künstlerische Vorgehensweise nicht unmittelbar aus den ausgestellten Werken hervor. Saaltexte müssen hier aushelfen und den Kontext liefern. Aber die Ausstellung gewinnt mit diesem Blick auf den kreativen Prozess eine ganz andere Heftigkeit als viele andere Ausstellungen. Zudem verlangt sie vom Publikum eine anspruchsvollere Auseinandersetzung.

In einem informativen Beitrag wird auch Munchs Verhältnis zum Film und zur Fotografie behandelt und werden daraus aufschlussreiche Schlüsse auf Munchs Bildkompositionen gezogen. Munch war von der Bewegung offenbar fasziniert, was nicht ohne Folgen für sein künstlerisches Schaffen geblieben ist.

Seine Radikalität wird auf diese Weise deutlich. Es gibt viel mehr über ihn zu sagen, als wenn man bei der psychologischen Interpretation stehen bleibt.

Diese Munch-Schau sei die "umfangreichste und hochkarätigste Ausstellung seit dem Tod des Künstlers ausserhalb Norwegens", rühmte Christoph Vitali. Sie umfasst 130 Gemälde und 80 Zeichnungen, durckgrafische Werke und Fotografien und wird am Samstag, dem 17. März, in Anwesenheit der norwegischen Königin Sonja eröffnet. (© Foto Pro Litteris, Zürich, 15. März 2007)

Die Ausstellung dauert bis zum 15. Juli. Im Mai wird die Schau um neun der zwölf Werke ergänzt, die Munch 1907 für die Kammerspiele von Max Reinhardt in Berlin geschaffen hat.

Der Katalog weicht vom Schema ab und ist lesenswert.

|

|

|

• 20 Jahre "Inforel": Religionsexperten feiern

VON BEAT STAUFFER

BASEL. - Im Quartierzentrum Bachletten in Basel kamen gestern Dienstagabend mehr als hundert Menschen verschiedenster Herkunft und Religionszugehörigkeit zusammen. Sie feierten gemeinsam das 20-jährige Bestehen einer aussergewöhnlichen Institution, die auf ihrem Gebiet Pionierarbeit geleistet hat und es auch weiterhin tut: Es handelt sich um "Information Religion" (Alltags-Bezeichnung: "Inforel"), eine für die Region Basel äusserst wichtige Fachstelle, die differenziert und unabhängig über Religionen, kirchliche Gemeinschaften, religiöse und weltanschauliche Bewegungen informieren will.

Gründer von "Inforel" ist Christoph Peter Baumann (Bild) Er leitet die Institution bis heute, unterstützt und getragen von einem Vorstand und  einigen hundert Mitgliedern, denen das friedliche Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionsgemeinschaften ein Anliegen ist. einigen hundert Mitgliedern, denen das friedliche Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionsgemeinschaften ein Anliegen ist.

In einem kurzen Rückblick zeichnete Baumann auf, wie sich das Schwergewicht von "Inforel" in den vergangenen 20 Jahren vom "Begegnungsort" zur "Informationsstelle" verschoben hatte. Er wies auch darauf hin, wie es Inforel dank der finanziellen Unterstützung der Christoph Merian Stiftung, der evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt und anderer Institutionen gelungen war, die Informationstätigkeit während zwei Jahrezehnten aufrecht zu halten. Heute erfolgt die Beratung fast ausschliesslich über die eigene, sehr informative Homepage (www.inforel.ch).

In seinem Gastvortrag wies schliesslich der an der Universität Luzern lehrende Religionswissenschafter Martin Baumann auf die Notwendigkeit von unabhängiger, seriöser Information über Religionen hin. Mit der offiziellen Eröffnung einer neuen Wanderausstellung zum Thema "Der Knigge der Weltreligionen" fand die von musikalischen Darbietungen begleitete Jubiläumsfeier eine Ende, und die Gäste konnten sich dem Aperobuffet mit Halal- und koscheren Produkten zuwenden und dabei mit einem Glas Traubensaft oder indischen Tee anstossen. (14. Februar 2007)

|

|

|

• Begegnung unter fünf Augen

VON AUREL SCHMIDT

BASEL. - Die Ausstellung mit Fotografien von Kurt Wyss im Basler Museum Tinguely resümiert ein Lebenswerk. "Begegnungen" lautet ihr Titel, aber man könnte auch von "teilnehmender Beobachtung" sprechen. Vierzig Jahre lang hat Kurt Wyss fotografiert. Er war Fotojournalist, "was nicht in einem negativen Sinn zu verstehen ist", wie Kurator Andres Pardey dazu meint, aber noch mehr war er Chronist, also einer, der seine Zeit begleitet und beschreibt.

Als Fotojournalist verfolgte Wyss die politische Tagesaktualität, sei es eine Bundesratswahl, das Leben der Bergbauern in der Schweiz oder der Krieg in Biafra. Sein beherrschendes Interesse jedoch galt der bildenden Kunst im Besonderen und der Kultur im Allgemeinen. Aufnahmen von fünf Künstlern stehen im Mittelpunkt der Ausstellung: Jean Dubuffet, Marc Tobey, Jean Tinguely, Pablo Picasso und Joseph Beuys. Flankiert werden sie von Aufnahmen von Musikern und Schriftstellern.

Die Begegnungen von Kurt Wyss fanden nie unter vier Augen statt. Immer schob sich das fünfte Auge der Kamera dazwischen, das Objektiv, dass die angetroffene Situation einerseits objektiviert im Sinn von Abstraktion und andererseits konkretisiert, das heisst auf den Punkt bringt und dokumentiert. Wyss hat sich als Fotograf nie versteckt, aber auch nie als Bild-Urheber in den  Vordergrund gedrängt, sondern immer auf den rechten, den entscheidenden Moment geharrt. Warten können war sein intuitives Geheimnis und seine professionelle Methode. Vordergrund gedrängt, sondern immer auf den rechten, den entscheidenden Moment geharrt. Warten können war sein intuitives Geheimnis und seine professionelle Methode.

Da ich Kurt Wyss gelegentlich begleitet habe, weiss ich, wie er das angestellt hat - mit einer kalkulierten Portion Naivität. Nur nicht eilen, forcieren, den Lauf der Ereignisse stören. Fragen stellen, die ablenken sollen. Bis zuletzt - unweigerlich - der "degré zéro" eintrat, der entscheidende Moment, in dem das Objekt der Beobachtung sich locker gab, unverstellt, seiner selbst sicher, weil es sich nicht mehr beobachtet glaubte.

Man muss sich in der Ausstellung zum Beispiel die Aufnahmen von Friedrich Dürrenmatt oder Dieter Roth (Bild) anschauen. Da ist keine Verstellung mehr möglich, jede Art, sich ins Bild zu setzen, ist entfallen. Dürrenmatt und Roth scheinen aufzuplatzen wie eine reife Erbsenhülle. Es sind Aufnahmen von Menschen, die im Bruchteil einer Sekunde hinter ihrer äusseren Erscheinung, hinter ihrem Bild, sichtbar werden.

So gesehen, hat Wyss zwei Typen von Aufnahmen gemacht: Einmal hat er Situationen festgehalten, örtliche Umgebungen, zum Beispiel Arbeitsorte, die etwas über die Menschen aussagen; und einmal den treffenden Augenblick eingefangen, in dem eine Offenbarung stattfindet und der wahre Charakter ohne Schein oder Attitüde eines Menschen zum Vorschein kommt.

So gesehen, hat Wyss zwei Typen von Aufnahmen gemacht: Einmal hat er Situationen festgehalten, örtliche Umgebungen, zum Beispiel Arbeitsorte, die etwas über die Menschen aussagen; und einmal den treffenden Augenblick eingefangen, in dem eine Offenbarung stattfindet und der wahre Charakter ohne Schein oder Attitüde eines Menschen zum Vorschein kommt.

Das Ergebnis des Wartens ist jetzt im Tinguely-Museum zu besichtigen. Jede Aufnahme erzählt eine Geschichte, aber da die Auswahl aus dem reichen Fundes offenbar Mühe bereitete und in der Ausstellung der Eindruck der Überladung entsteht, ist umso mehr Konzentration beim Besuch und Betrachten erforderlich. (© Foto by Kurt Wyss, 13. Februar 2007)

Museum Museum, Basel. Bis 29. April.

Museum Tinguely (Hg): Kurt Wyss - Begegnungen. Christoph Merian Verlag. 38 Franken.

|

|

|

• Über 10'000 Unterschriften für mehr Alternativkultur in Basel

VON PETER KNECHTLI

BASEL. - Eine stärkere Förderung der Alternativkultur im Kanton Basel-Stadt fordert eine Petition, die heute Dienstagmorgen der Grossratspräsidentin Brigitta Gerber pikanterweise im Smoking übergeben wurde. Lanciert wurde die Bittschrift, die von 10'070 Personen unterzeichnet wurde, vom "Jungen Rat" und vom Komitee "Kulturstadt Jetzt".

Die Petition wurde im November 2006 lanciert. Sie verlangt vom Grossen Rat und vom Regierungsrat, dass die freie Theater-, Tanz- und Musikszene stärker gefördert wird - unter anderem mit dem Bau von Probelokalen, mit neuen  Aufführungsräumen und mit einer Aufstockung der Fördermittel. In nur drei Monaten wurde die Petition von 10'070 Personen unterzeichnet. Etwa vier Fünftel setzten ihre Unterschrift auf den gedruckten Petitionsbogen, knapp ein Fünftel unterzeichnete online. Die Petenten sprechen von einem "grosse Erfolg", der die Forderung unterstreiche, dass der Kanton Basel-Stadt "endlich auch seine Verantwortung für die Alternativkultur wahrnehmen muss". Bei der heutigen Übergabe der Petitionsbogen intonierten "Platzmann and the Kulturstadt Harmonists" den "Kulturstadt-Blues". Aufführungsräumen und mit einer Aufstockung der Fördermittel. In nur drei Monaten wurde die Petition von 10'070 Personen unterzeichnet. Etwa vier Fünftel setzten ihre Unterschrift auf den gedruckten Petitionsbogen, knapp ein Fünftel unterzeichnete online. Die Petenten sprechen von einem "grosse Erfolg", der die Forderung unterstreiche, dass der Kanton Basel-Stadt "endlich auch seine Verantwortung für die Alternativkultur wahrnehmen muss". Bei der heutigen Übergabe der Petitionsbogen intonierten "Platzmann and the Kulturstadt Harmonists" den "Kulturstadt-Blues".

Mit der Überweisung von zwei Planungsanzügen, die den Bau von Probelokalen für Populärmusikgruppen und neue Aufführungsräume für die freie Theater-, Tanz- und Musikszene fordern, setzte der Grosse Rat im Dezember bereits ein positives Zeichen für die Anliegen der Petenten. Morgen Freitag wird im Parlament ein vorgezogenes Budgetpostulat behandelt, das eine Erhöhung der Fördermittel für die Populärmusik beantragt. (6. Februar 2007)

|

|

|

• Paul Sacher Stiftung übernimmt

Sammlung Louis Andriessen

BASEL. - Die Paul Sacher Stiftung übernimmt das musikalische Archiv des niederländischen Komponisten Louis Andriessen. Damit werden die Musik- und Textmanuskripte sowie zahlreiche andere Schaffensdokumente dieses vielseitigen, international erfolgreichen Künstlers einem breiteren Interessentenkreis zugänglich gemacht.

Andriessen, geboren 1939 in Utrecht und heute in Amsterdam wohnhaft, stammt aus einer alteingesessenen Musikerfamilie; auch sein Vater Hendrik Andriessen (1892–1981) und sein Bruder Jurriaan Andriessen (1925–1996) haben mit ihrem kompositorischen Schaffen Beachtung gefunden. Schon während seiner Ausbildung liess er sich nicht nur von der seriellen und postseriellen Avantgarde, sondern auch vom Jazz und von improvisierter Musik anregen. Von besonderer Bedeutung wurde für Andriessen die Begegnung mit der amerikanischen Avantgarde, die ihren Niederschlag zunächst in einer Reihe stark politisch geprägter Stücke für eigens dafür konzipierte Ensembles fand (wie De Volharding und Hoketus). Die kritische Aneignung und Weiterentwicklung des Minimalismus wirkte aber auch in seinen grossen Werken der 1980er und 90er Jahre nach.

Die neue Sammlung fügt sich umso besser in die Dokumentenbestände der Paul Sacher Stiftung ein, als sich dort – neben vielen anderen Sammlungen – bereits die Nachlässe von Luciano Berio, dem Lehrer Andriessens, und von Igor Strawinsky befinden. (31. Januar 2007)

|

|

|

• Robert Walser meets Paul Klee

VON AUREL SCHMIDT

BERN. - Der Schriftsteller Robert Walser, der 1878 geboren wurde und vor fünfzig Jahren, am 25. Dezember 1956, starb, entkommt uns nicht so schnell - oder wir ihm nicht. Seine sanfte, unfreiwillige Verweigerung, seine Hintergründigkeit lässt uns keine Ruhe.

Jetzt hat sich auch das Zentrum Paul Klee in Bern des Schriftstellers angenommen. Zwischen Robert Walser und dem Maler Paul Klee (1879-1940) wird eine Beziehung hergestellt, die zwar fiktiv ist, aber als Denkexperiment durchaus Berechtigung hat und eine heimliche Seelenverwandtschaft zwischen beiden erkennen lässt.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Beiden sich je persönlich begegnet sind, aber an einer Stelle in seinem Tagebuch hat Klee die Bemerkung gemacht, "Fritz Kochers Aufsätze" von Walser gelesen zu haben. Sowohl Walser wie Klee ist eine "ironische Heiterkeit" (Ursula Frauchiger, Projektleiterin Zentrum Paul Klee) zu eigen; Beide liebten die Miniatur; Beide bedienten sich des Bleistifts; Beide waren Spaziergänger. Damit lässt sich thematisch etwas anfangen.

In einer Ausstellung im Zentrum Paul Klee kommen der Schriftsteller und der Maler jetzt zusammen. Bernhard Echte und Heinz Kriesi hatten keine "Vitrinenware" (Echte) im Sinn, sondern wollten Lebensatmosphäre wiedergeben, was sich insofern auf Walsers literarisches Werk stützen kann, als der Schriftsteller sein eigenes Leben als Stoff verwandet und es zum Kunstwerk gemacht hat.

Vier erfundene, aber realitätsnahe und vor allem stimmungsvolle "Installationen" verfolgen Walsers Lebensweg: Kontor (wo Walser viele Jahre als Bankangestellter verbrachte), Mansarde (Walsers enger Lebensraum, der sein Bedürfnis nach Spaziergängen erklärt), Theater und psychiatrische Anstalt (wo Walser die letzten 27 Jahre seines Lebens verbrachte). Ein finsterer Innenraum, von aussen als überdimensionierte Schuhschachtel definiert, bildet den Mittelpunkt der Ausstellung und zeigt zahlreiche Manuskripte sowie Mikrogramme Walsers - "zauberhafte Dokumente der Kalligraphie" (Echte).

Die Schuhschachtel erinnert daran, dass der Nachlass Walsers in zwei solchen Schachteln gefunden wurde; die sogenannten Mikrogramme aus dem Nachlass sind Manuskripte in Walsers winziger Handschrift auf allen möglichen Unterlagen wie Papierfetzchen, Briefumschlägen und so weiter.

Die Ausstellung wird begleitet von je fünf Zeichnungen Klees zu den Motiven "Spaziergang" und "Schrift". "Schreiben scheint vom Zeichnen abzustammen", hat Walser einmal bemerkt. Auch dies ein Hinweis auf die innere Korrespondenz von Walser und Klee, selbst wenn Walser kaum das Werk Klees gekannt haben wird.

So erlaubt die Ausstellung in Bern, durch das Werk in die Welt des Schriftstellers einzutauchen und durch die Welt in das Werk. Weil Beides sich nicht auseinanderdividieren lässt. (30. Januar 2007)

Zentrum Paul Klee Bern. Die Ausstellung "Robert Walser zu Gast bei Paul Klee" bis 25.2.2007

Begleitprogramm www.zpk.org

|

|

|

• Egon Ammann wird neuer Leiter des Internationalen Literaturfestivals

VON PETER KNECHTLI

BASEL. - Das Internationale Literaturfestival Basel wird auch nach dem Rücktritt von Matthyas Jenny prominent  geführt: Neuer Festivalleiter und neuer Präsident des Vereins Literturfestival wird der renommierte Zürcher Verleger und Literaturexperte Egon Ammann (Bild). Dies gaben heute Freitagmorgen der Festival-Verein, die Messe Schweiz und das Ressort Kultur des Basler Erziehungsdepartements in einer gemeinsamen Medienmitteilung bekannt. geführt: Neuer Festivalleiter und neuer Präsident des Vereins Literturfestival wird der renommierte Zürcher Verleger und Literaturexperte Egon Ammann (Bild). Dies gaben heute Freitagmorgen der Festival-Verein, die Messe Schweiz und das Ressort Kultur des Basler Erziehungsdepartements in einer gemeinsamen Medienmitteilung bekannt.

Amman gehört europaweit zu den herausragenden Persönlichkeiten der Buch-, Verlags- und Literaturwelt. Mit seiner Festivalleitung und Präsidentschaft sei "gewährleistet, dass sich das internationale Literaturfestival Basel auf seinem bisherigen Erfolgskurs halten und weiterentwickeln wird".

Matthyas Jenny hatte das Literaturfestival, das jeweils gleichzeitig mit der BuchBasel-Messe stattfindet, mit bewundernswerter Energie und Sachkenntnis aufgebaut und zum Erfolg geführt. Die Erkrankung seiner Frau führte dazu, dass er seine Leitungsfunktionen per sofort abgab. Von diesem Schritt nehmen Festival-Verein, Messe Schweiz und das Ressort Kultur "mit grossem Bedauern, aber mit Verständnis, Respekt und Mitgefühl für seine persönlichen Gründe" Kenntnis. (26. Januar 2007)

|

|

|

• Imposantes Treiben an der Basler Museumsnacht

VON PETER KNECHTLI

BASEL. - Die Basler Museumsnacht entwickelt sich mehr und mehr zum Grosserfolg: Mehr als 100'000 Eintritte wurden am diesjährigen Ereignis gezählt, das gestern Freitagabend um 18 Uhr bei frühlingshaften Temperaturen begann und bis heute Samstagmorgen um 2 Uhr andauerte. Diese Zahl, so bilanzierten die Organisatoren, sei um einiges höher als der Durchschnitt der letzten Jahre, der bei 85'000 Eintritten liegt.  "Eindrücklicher", heisst es in einer ersten Bilanz, "lässt sich die Beliebtheit dieses Höhepunktes im Basler Kulturleben kaum beschreiben". "Eindrücklicher", heisst es in einer ersten Bilanz, "lässt sich die Beliebtheit dieses Höhepunktes im Basler Kulturleben kaum beschreiben".

An der Basler Museumsnacht beteiligten sich im siebten Jahr der Durchführung 30 Museen und acht Gastinstitutionen. Zu den Glanzpunkten zählten die Schweizer Fussballstars im Sportmuseum, die Casino Royale-Atmosphäre im Museum der Kulturen oder das erotische Knistern in der Fondation Beyeler. Einen absoluten Besucherrekord vermelden das Historische Museum, die Barfüsserkirche mit der Himmelsscheibe von Nebra und das Museum Tinguely mit "L'Art et l'Amour".

Die Organisatoren zeigen sich mit Zulauf und Publikumsreaktionen "ausgesprochen zufrieden". Bewährt hätten sich die besonderen Angebote für Familien und Kinder, die sich grossen Zuspruchs erfreuten. Allgemein seien "besonders viele junge Leute" im Publikum festgestellt worden. Für einen reibungslosen Betrieb sorgten über 1'000 Mitarbeitende. Ein Shuttle-Service mit sechs speziellen Buslinien, fünf Oldtimer-Trams und zwei Rheinschiffen sorgte für einen bequemen Transfer zwischen den Schauplätzen. (20. Januar 2007)

|

|

|

• Unter neuer Leitung: Pläne des Schweizerischen Architekturmuseums

VON AUREL SCHMIDT

BASEL. - Mit einem geballten Programm an Vorträgen, Workshops, Präsentationen, Panels, Debatten und Dialogen unter dem Obertitel "Freezone/Freizone" setzt die neue Direktorin des Architekturmuseums in Basel, Francesca Ferguson, gleich ein unübersehbares Zeichen und entfaltet sie eine Neustart-Dynamik.

Der Name des Museums heisst jetzt auch neu Schweizerisches Architekturmuseum (sam mit einem kleinen, aber brisanten Abstand zwischen dem s  und dem am), ein neues Logo wurde gefunden, der Auftritt im Internet ist neu gestaltet. Ausserdem hat das Schweizerische Architekturmuseum die Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Institutionen gesucht (ETH Studio Basel, Institut Hyperwerk HGK FHNW, Kunsthalle Basel, Theater Basel, Museum Tinguely, Architekturforum Zürich, Kulturstadt Jetzt, Forum für Zeitfragen und anderen), denn Networking ist, wie alle wissen, heute von entscheidender Bedeutung. Kultur ist Networking. und dem am), ein neues Logo wurde gefunden, der Auftritt im Internet ist neu gestaltet. Ausserdem hat das Schweizerische Architekturmuseum die Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Institutionen gesucht (ETH Studio Basel, Institut Hyperwerk HGK FHNW, Kunsthalle Basel, Theater Basel, Museum Tinguely, Architekturforum Zürich, Kulturstadt Jetzt, Forum für Zeitfragen und anderen), denn Networking ist, wie alle wissen, heute von entscheidender Bedeutung. Kultur ist Networking.

Und das Museum ist ausgeräumt (vorübergehend). Mit Podien, Mikrofonen, Stühlen wird es möbliert (vorläufig). Es ist kein Ort mehr zum Zeigen und Schauen, sondern eine Plattform, ein Workshop oder Labor, ein Umschlagplatz für Ideen und Projekte. Es wird geredet und debattiert, es werden Ansichten ausgetauscht, es werden Filme zu sehen sein, eine Audio Lounge ist eingerichtet. Von der Museumsnacht am 19. Januar bis zum 24. Februar sind 25 Veranstaltungen mit 110 Teilnehmern programmiert, ein atemberaubender Parcours. Jeden Tag ist etwas los.

Immer geht es dabei um Architektur, aber im weitesten Sinn. Nicht mehr das einzelne Bauwerk mit seiner ästhetischen oder sozialen Qualität steht im Mittelpunkt, sondern es werden Fragen aufgeworfen, die sich heute unter einem transdisziplinären Blickwinkel stellen: Urbanismus, Zersiedlung, Ausbreitung der Agglomeration. "Architektur ist auch als Teil eines dynamischen Feldes anzusehen - als ein Werkzeug für die breite Auseinandersetzung über Raumgestaltung" (so das Schweizerische Architekturmuseum in einer Ankündigung).

Die Schweizer und die Basler Architekturszene sind ein Thema in "Freezone/Freizone", aber nicht das einzige. Wie kann Architektur vermittelt und als kommunikatives Format eingesetzt werden? Wer plant die Stadt (und wer plant die Planung)? Wie verläuft die städtische Entwicklung heute? Wie orientiere ich mich in der Stadt (Stichwort Signaletik)?

Die Ziele von MetroBasel werden untersucht, ebenso die verschiedenen heute geltenden Architektur-Theorien sowie kanonische Architektur-Texte (Giedion, Venturi/Scott Brown/Izenours, Derrida). Auch das "neue Stadt-Casino Basel" ist ein Thema, nicht weniger und nicht mehr als die Frage der Differenz von Formalismus, Brand (Stichwort Playboy-Architektur) und sozialer Kompetenz im Bauen. Architektur ist heute zu einer Hermeneutik avanciert, einer Auslegungswissenschaft oder auch nur Ansichtssache, mit der der Versuch unternommen wird, vieles zu erklären, was weit über die unmittelbare architekturale Tätigkeit hinaus- und unser Leben angeht.

Ist dieser erste Aufbruch einmal bewältigt, stehen dieses Jahr drei Ausstellungen (im dann wieder eingeräumten Museum) auf dem Programm: "Unaufgeräumt/As Found" mit 18 Architekturbüros und Beispielen, wie mit minimalen Eingriffen und Ressourcen Räume verwandelt werden können (17. 3. bis 17. 5.); "Instant Urbanism", eine Retrospektive der Situationistischen Internationale, die zeigen soll, wie die Situationisten auf die Wahrnehmung des Stadtraums eingewirkt haben (10. 6. bis 16. 9., gleichzeitig mit der Art und einer Ausstellung im Tinguely-Museum); "Pancho Guedes", ein alternativer und eklektischer Modernist aus Portugal (29. 9. bis 31.12.) (16. Januar 2007)

Weitere Informationen: www.sam-basel.org

|

Frühere KulturKlicks |

|

|

|

www.onlinereports.ch

© Copyright by Peter Knechtli und den Autorinnen und Autoren.

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck und Veröffentlichungen jeder Art nur gegen Honorar

und mit schriftlichem Einverständnis der Redaktion von OnlineReports.ch.

|

|

|

| Den vollständigsten Veranstaltungskalender der Region Basel finden Sie hier. ProgrammZeitung. |

KulturTipp der Woche KulturTipp der Woche |

|

|

(ausgewählt durch die Redaktion der ProgrammZeitung)

14.5.-20.5.2007

• FILM

6. Freiburger Film Forum. Details www.freiburger-filmforum.de

Kommunales Kino im Alten Wiehrebahnhof

D-Freiburg

15.-20.5.2007

• KLASSIK | JAZZ

Die Farben Indiens. Amelia Cuni: Ashtayama, Songs of Hours. Uralte Dhrupad- Gesänge und zeitgenössischer Tanz. www.burghof.com

Burghof, D-Lörrach

20.00

16.5.2007

• KUNST

Museen und universelles Erbe. Intern. Museumstag: Führung (11.00), Ein Muse-umsraum von Robert Gober (12.00), Ein Zuhause für zeitg. Kunst. Wozu Schau-lager? (14.00), Kinder (6-10 J.) können unter kundiger Begleitung die Ausstellung erforschen. Voranmeldung erforderlich (T 061 335 32 32). www.schaulager.org

Schaulager

20.5.2007

|

|

|

|

|

|

|

|