Tipp für Stories | Hier werben |

KulturKlick

Newsletter kostenlos abonnieren

|

|

• Eigener Eingang für Basler Museum der Kulturen

VON PETER KNECHTLI

BASEL. - Das Bild ist Bewohnern der Umgebung bekannt: Leicht verwirrt irren in Basel kulturinteressierte Touristen durch die Augustinergasse oder auf dem Münsterplatz umher. Sie suchen das Museum der Kulturen und finden sich vor der Pforte des Naturhistorischen Museums - oder umgekehrt. Dass beiden Schauplätze über denselben Eingang verfügen und sich erst im Haus-Inneren trennen, war vielen Fremden (und wohl auch einigen Einheimischen) nicht bekannt.

Das soll jetzt anders werden: Ab der Museumsnacht vom 19. Januar wird das Museum der Kulturen direkt vom  Müsterplatz aus über einen eigenen Eingang erreichbar sein. Dieser befindet sich gegenüber dem heutigen Standort gleich um die Ecke: Das historische Tor zum Schürhof (Bild, Pfeil), unmittelbar links neben den Restaurant "Rollerhof". Die bisher gemeinsam genutzte Museumspforte an der Augustinergasse 2 dient künftig nur noch als Eingang des Naturhistorischen Museums. Müsterplatz aus über einen eigenen Eingang erreichbar sein. Dieser befindet sich gegenüber dem heutigen Standort gleich um die Ecke: Das historische Tor zum Schürhof (Bild, Pfeil), unmittelbar links neben den Restaurant "Rollerhof". Die bisher gemeinsam genutzte Museumspforte an der Augustinergasse 2 dient künftig nur noch als Eingang des Naturhistorischen Museums.

Damit könne "die erwünschte räumliche Trennung der beiden benachbarten Museen vollzogen werden", heisst es in einem Communiqué des Museums der Kulturen. Die Öffnung hin zum Münsterplatz nehme die geographische Neuorientierung des Museums im Zuge seiner geplanten baulichen Erweiterung vorweg. Mit dem neuen Zugang vom Münsterplatz über den Schürhof erhalte das Museum der Kulturen "erstmals einen eigenständigen Charakter", was die Bedeutung der Institution und seiner Sammlungen zusätzlich unterstreiche. (12. Januar 2007)

Der Shop des Museums der Kulturen Basel verbleibt vorerst an seinem bisherigen Standort im Eingangsbereich an der Augustinergasse 2.

|

|

|

• Die grossen Russen als diesjährige "Wintergäste"

VON PETER KNECHTLI

LIESTAL/LÖRRACH. - Literaturfreunde aufgepasst! Ab kommendem Sonntag bis Mitte Februar sind im Kloster Schoenthal in Langenbruck, in der Kantonsbibliothek in  Liestal, im Burghof und in der Wirtschaft "Wilder Mann" in Lörrach stimmungsvolle Lesungen grosser russischer Autoren zu geniessen. Zudem bietet das Liestaler Kino "Sputnik" fünf Filme nach russischen Literaturvorlagen. "Die Russen sind da", lautet das Motto der diesjährigen "Wintergäste 2007", die von "kulturelles.bl" und dem Burghof gemeinsam produziert werden. OnlineReports fragte bei Niggi Ullrich, Leiter "Kulturelles" in der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, nach. Liestal, im Burghof und in der Wirtschaft "Wilder Mann" in Lörrach stimmungsvolle Lesungen grosser russischer Autoren zu geniessen. Zudem bietet das Liestaler Kino "Sputnik" fünf Filme nach russischen Literaturvorlagen. "Die Russen sind da", lautet das Motto der diesjährigen "Wintergäste 2007", die von "kulturelles.bl" und dem Burghof gemeinsam produziert werden. OnlineReports fragte bei Niggi Ullrich, Leiter "Kulturelles" in der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion, nach.

OnlineReports: Herr Ullrich, "die Russen sind da". Müssen wir Angst haben?

Niggi Ullrich: Nein, sicher nicht. Die russische Literatur kommt aus einem nach wie vor wenig bekannten aber fasznierenden Land. Und sie kommt immer irgendwie von "ganz weit weg". Aber jetzt ist sie mal für ein paar Tage ganz da: Konzentriert, spannend und aktuell.

OnlineReports: Die grossen russischen Literaten stehen im Zentrum der diesjährigen "Wintergäste 2007". Gab es einen Grund, dass Sie ausgerechnet auf die russischen Klassiker kamen?

Ullrich: Russische Literatur - denken Sie nur an die "grossen Autoren" Tschechow, Dostojewski, Tolstoj - hat seit jeher einen wichtigen Stellenwert im deutschen Literaturbetrieb. Das hat mit dem "Kulturland" Russland zu tun, dessen Bedeutung für die europäische Kultur vielfach unterschätzt wird. Es gibt nicht nur Berlin, Paris und London, sondern auch Petersburg und Moskau!

OnlineReports: Wenn Sie einem Fremden die "Wintergäste" in wenigen Sätzen erklären müssten, was sagten Sie ihm?

Ullrich: Die literarische Reihe setzt ganz bewusst auf bekannte Autorinnen und Autoren, deren literarische Werke irgendwie "Geschichte" geschrieben haben. Vielleicht gehören sie nicht mehr zum Bildungsgut, oder man/frau mag sie nicht mehr (ganz) lesen - aber vielleicht gut vorgelesen bekommen. Der Erfolg gibt uns Recht. Die "Wintergäste" haben ein treues, sehr vielfältig interessiertes Publikum.

OnlineReports: Was macht die diesjährigen "Wintergäste" attraktiv?

Ullrich: Das "Wintergäste"-Programm versteht sich als kleiner USP-Akzent im Literaturbetrieb: Meist eine Stunde am Sonntag, gute und bekannte Interpretinnen und Interpreten, ein spezieller dramaturgischer Ansatz - und fast immer eine literarische Trouvaille.

OnlineReports: Welches ist dieses Jahr Ihre persönliche Lieblings-Lesung?

Ullrich: Ich denke, der "Schiwago" im Schoenthal, mit Vodka und Wolfsgeheul, ist ein besonderer Anlass. Mal sehen, ob wir's packen, einen fast 800-seitigen Roman "zusammenzufassen".

OnlineReports: Wie entstanden eigentlich die "Wintergäste" und wer stellt die Trägerschaft?

Ullrich: Es gibt die "Wintergäste" seit der Wiedereröffnung des Schlosses Ebenrain im November 1989, damals als Ergänzung zu den Ausstellungen und den Konzerten. Heute sind die "Wintergäste" ausgewandert - unter anderem ins Kloster Schoenthal, in den Burghof nach Lörrach oder in die Kantonsbibliothek nach Liestal. Und das Publikum ist mitgekommen. Heute ist das Projekt eine partnerschaftliche Co-Produktion von kulturelles.bl der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion BL und dem Burghof in Lörrach.

OnlineReports: Wie wird das Konzept erarbeitet und wer hat die Führung inne?

Ullrich: Seit Jahren sind die Dramaturgin Eva Tschui (Basel) und die Regisseurin Marion Schmidt-Kumke (Lörrach) verantwortlich für Planung und Realisation des Programms Wintergäste. Die Produktionsleitung liegt bei mir. (3. Januar 2006)

Detaillierte Informationen: www.kulturelles.bl.ch

|

|

|

• Museum Tinguely wird eigenständige Roche-Tochter

VON PETER KNECHTLI

BASEL. - Der Basler Pharmakonzern Hoffmann-La Roche entlässt sein Museum Tinguely zehn Jahre nach dessen Gründung in die Selbstständigkeit: Wurde das Museum bisher als "interne Abteilung" des Unternehmens geführt, wird es nun in eine eigenständige, aber vollständig konsolidierte Konzerngesellschaft mit der Rechtsform einer Aktiengesellschaft ausgegliedert ("Museum Tinguely AG"). Damit erhalte das Museum Tinguely "die notwendige Flexibilität und Selbstverantwortung für die erfolgreiche Weiterführung", heisst es in einer heute veröffentlichten Medienmitteilung. Seit seiner Gründung zog das Kunstzentrum mehr als 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher an, wodurch es zu den erfolgreichsten Kunstmuseen der Schweiz gehört. Direktor ist Guido Magnaguagno, Konservator Andres Pardey.

Durch die Schaffung einer Aktiengesellschaft werde "eine transparente Organisationsstruktur innerhalb des Roche- Konzerndachs geschaffen". Zudem stärkten "klare Entscheidungswege" die künstlerische Gestaltungsfreiheit der Museumsleitung. Die Rolle von Jean Tinguely als Hauskünstler bleibe zentral, sein Werk werde aber "noch stärker als Anreger und Augenöffner für Neues funktionieren". Die Öffnung des Museums zu neuen Gebieten, wie dies bei verschiedenen Ausstellungen der letzten Jahre der Fall war, gilt auch als zukünftige Leitlinie. Konzerndachs geschaffen". Zudem stärkten "klare Entscheidungswege" die künstlerische Gestaltungsfreiheit der Museumsleitung. Die Rolle von Jean Tinguely als Hauskünstler bleibe zentral, sein Werk werde aber "noch stärker als Anreger und Augenöffner für Neues funktionieren". Die Öffnung des Museums zu neuen Gebieten, wie dies bei verschiedenen Ausstellungen der letzten Jahre der Fall war, gilt auch als zukünftige Leitlinie.

Die Sammlung des Museums verbleibt im Besitz der Jubiläumsstiftung der F. Hoffmann-La Roche AG bzw. von Roche. Sämtliche Mitarbeiter werden von der neuen Museum Tinguely AG zu den bestehenden Anstellungskonditionen übernommen. Die Museumsleitung begrüsst den Schritt, der "in langen Gesprächen sorgfältig geplant und nun umgesetzt wurde". (19. Dezember 2006)

|

|

|

• Viermal jährlich: "Selbstgemacht", "verführerisch"

VON BEAT STAUFFER

BASEL. - Kenner wissen es bereits: Seit einiger Zeit findet auf dem Kleinbasler Matthäusplatz jeden Samstagmorgen ein kleiner Gemüse- und Früchtemarkt statt, der es in sich hat. Zwar sind es erst eine Handvoll Stände, die jeweils vor der Matthäuskirche aufgebaut werden, doch das Angebot darf sich sehen lassen.

Daneben haben sich die Initiantinnen des "Vereins Matthäusmarkt" zum Ziel gesetzt, viermal im Jahr einen saison-spezifischen Markt ins Leben zu rufen, der "den Reichtum an Selbstgemachtem, Verführerischem, Exzellentem, Herausragendem" aus dem Kleinbasel sichtbar machen soll (Bild): Im Frühling einen "Bärlauch-Markt", im Juni den "Chriesi-Markt", im  September einen "Kürbis-Markt" und vor Weihnachten schliesslich einen "Zimtmarkt". September einen "Kürbis-Markt" und vor Weihnachten schliesslich einen "Zimtmarkt".

War der Kürbismarkt im September noch sichtlich im Aufbau begriffen, so darf der "Zimtmarkt" vom letzten Samstag als voller Erfolg bezeichnet werden: Ein kleiner, lebendiger Markt, an dem lauter originelle, besondere und qualitativ hochstehende Produkte angeboten werden. Es sind Lebensmittel, kunsthandwerkliche Produkte und Design-Objekte, die anderswo nicht ohne Weiteres zu finden sind. Dass sie von den Anbietern selbst hergestellt worden sind, versteht sich von selbst; mit einigen Produkten werden auch soziale Projekte unterstützt.

Kulinarisch konnten die Besucherinnen und Besucher etwa Wein aus der badischen Nachbarschaft, Tofu-Fondue von einer kleinen Manufaktur und natürlich auch Zimtstangen oder -sterne degustieren. Wem es trotz winterlicher Sonne zu kalt war, der wärmte sich am Stand des Vereins "Matthäusplatz - Unser Platz" - er ist Mitinitiant des Projekts - mit einer heissen Marroni-Suppe auf.

Die Stimmung auf dem Matthäusplatz war ausgezeichnet. Diese neuen Saisonmärkte - so der Eindruck - dürften nicht nur bei Aufwertung das Kleinbasels, sondern auch bei der Selbstwahrnehmung dieses Quartiers eine wesentliche Rolle spielen. Wir freuen uns bereits auf den Bärlauchmarkt! (18. Dezember 2006)

Verein Matthäusmarkt

061 691 84 26

samstag@matthaeusmarkt.ch

www.matthaeusmarkt.ch

|

|

> ECHO

|

"Stadtteil mit viel Reichtum"

Die Wahrnehmung des Kleinbasels verbessert sich! Es ist erfreulich, wie dieser Markt innert kürzester Zeit zu einer Erfolgsgeschichte wurde. Möglich wurde er dank dem Projekt "Wahrnehmungsprozess Reiches Kleinbasel". Dabei handelt es sich um eine Private-Public-Partnership. Zahlreiche Kleinbasler Grossunternehmen wie Ciba SC, Manor, Syngenta und Messe Schweiz unterstützen die Projekte finanziell. Kleinbasler Persönlichkeiten übernehmen als Götti Patenschaften für die ausgewählten Projekte. Durch die Umsetzung der sieben ausgewählten Projekte konnte die Wahrnehmung des Kleinbasels als lebenswerter Stadtteil mit viel Reichtum verbessert werden. Deshalb erfolgt Anfang 2007 eine weitere Projektausschreibung.

Stephan Gassmann

Koordinator "Wahrnehmungsprozess Reiches Kleinbasel"

Basel

|

|

|

• Dani Kalt mit musikalischen Weihnachts-Geschichten

VON PETER KNECHTLI

GELTERKINDEN/PRATTELN. - Es soll Weihnachtsstimmung verbreiten und gleichzeitig auch unterhaltsam sein. Das Oberbaselbieter Multitalent Dani Kalt präsentiert auch dieses Jahr sein Weihnachtsmusical "E Stärn so schön ...", allerdings mit 45 neuen Akteuren aus der ganzen Nordwestschweiz. Diese "musikalische Weihnachtsgeschichte mit vielen Randgeschichten" erreichte in den vergangenen fünf Jahren 25'000 Besucherinnen und Besucher. Kalt ist Komponist, Tester, Arrangeur und Regisseur in einem. Das Musical wird an über einem Dutzend Schauplätzen in der ganzen Schweiz aufgeführt - auch in der Region Basel: Am 17. Dezember finden zwei Vorstellung in der katholischen Kirche Gelterkinden statt (14 und 17 Uhr). Sprecher ist DRS1-Mann Jürg Stoller. Der Ertrag geht in vollem Umfang an die McDonald- Kinderstiftung, die in der Nähe von Kinderspitälern Elternhäuser finanziert und betreibt. Kinderstiftung, die in der Nähe von Kinderspitälern Elternhäuser finanziert und betreibt.

Als wäre er damit nicht schon genug mit Vorweihnachtlichem gesegnet, präsentiert sich der Tausendsassa mit seinem 130-köpfigen Chor "Dani Kalt und Stärnefründe" wenige Tage später auch noch mit drei Weihnachts-Konzerten im Kultur- und Sportzentrum (Kuspo) Pratteln. Am 20. Dezember finden zwei Konzerte statt (15 und 20 Uhr). Ein weiterer Auftritt ist am 21. Dezember (20 Uhr) auf dem Programm. Erwartet werden insgesamt über 2'000 Besuchende. (15. Dezember 2006)

|

|

|

• Leonhard Euler - das Genie aus Basel,

Berlin und St. Petersburg

VON PETER KNECHTLI

BASEL. - Kein Zweifel: Leonhard Euler zählt zu den grössten und berühmtesten Baslern, auch wenn er die grösste Zeit seines Lebens weit entfernt von Basel - in Berlin und St. Petersburg - verbrachte und dort seine geniale mathematische Veranlagung zur Entfaltung brachte. Er gilt als der "bedeutendste und fruchtbarste Mathematiker des 18. Jahrhunderts" und wird oft in einem Atemzug mit Galilei, Einstein oder Newton genannt. Er verkörperte die Akademien in Berlin und St. Petersburg und ging als Gast und Auftragnehmer an den Höfen von Königen, Kaiserinnen und Zaren ein und aus. Nicht weniger als 800 wissenschaftliche Arbeiten dokumentieren Eulers schier grenzenlose Schaffenskraft, die auch dann nicht nachliess, als er im fortgeschrittenen Alter fast gänzlich erblindete. Auch wenn ihm in seinen jungen Jahren eine Professur an der Universität Basel verwehrt blieb, ist der Auswanderer, der am 18. September 1783 in St. Petersburg verstarb, in seiner Heimatstadt bis heute im lebendigen Bewusstsein geblieben.

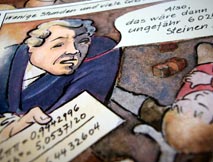

Am 15. April 1707 wurde Leonhard Euler in Basel geboren, aufgewachsen ist er in Riehen. Zur Ehrung seines 300. Geburtstages finden im kommenden Jahr zahlreiche Jubiläumsanlässe statt. Den Auftakt dazu  machte gestern Montag die Präsentation des Comic-Bandes "Leonhard Euler - Ein Mann, mit dem man rechnen kann". Der 50-seitige Band, getextet von Andreas K. Heyne und seiner Tochter Alice Heyne und gezeichnet von Elena Pini, führt in einer leicht zugänglichen und auch leicht verdaulichen Art in das Privatleben wie in die wissenschaftliche Entwicklung Eulers ein. Sowohl den Textern wie der Zeichnerin war die heikle Aufgabe übertragen, die familiären Verhältnisse rund um den 13-fachen Familienvater und die Äusserlichkeiten, wie sich im 18. Jahrhundert präsentierten, möglichst präzise zu recherchieren. Die Texte dagegen sind in heutiger deutscher Umgangssprache verfasst - eine englischsprachige Ausgabe ist in Vorbereitung - und bieten somit einen ausserordentlich unterhaltsamen Zugang zum Leben des Genies, wie es sich zugetragen haben könnte. machte gestern Montag die Präsentation des Comic-Bandes "Leonhard Euler - Ein Mann, mit dem man rechnen kann". Der 50-seitige Band, getextet von Andreas K. Heyne und seiner Tochter Alice Heyne und gezeichnet von Elena Pini, führt in einer leicht zugänglichen und auch leicht verdaulichen Art in das Privatleben wie in die wissenschaftliche Entwicklung Eulers ein. Sowohl den Textern wie der Zeichnerin war die heikle Aufgabe übertragen, die familiären Verhältnisse rund um den 13-fachen Familienvater und die Äusserlichkeiten, wie sich im 18. Jahrhundert präsentierten, möglichst präzise zu recherchieren. Die Texte dagegen sind in heutiger deutscher Umgangssprache verfasst - eine englischsprachige Ausgabe ist in Vorbereitung - und bieten somit einen ausserordentlich unterhaltsamen Zugang zum Leben des Genies, wie es sich zugetragen haben könnte.

Präsident der Euler-Kommission, die für die Gestaltung des Jubiläumsjahres zuständig zeichnet, ist Professor Hanspeter Kraft, Vorsteher des Mathematischen Instituts der Universität Basel. Er würdigte nicht nur Eulers "viele originellen und neuen Ansätze", sondern auch seine kaum je erreichte "Breite und Tiefe der Forschung". Mit einer vielfältigen Veranstaltungsreihe will die Kommission "die Gesellschaft für die Anliegen der Naturwissenschaften sensibilisieren und gewinnen", wobei nicht zuletzt an die Budget-Politiker gedacht wird. Dazu gehören Symposien, und Ringvorlesungen, ein Stadtrundgang, eine Studienwoche "Mathematik" von "Schweizer Jugend forscht", Ausstellungen (auch ganz praktischer Art), die englische Übersetzung der äusserst lesenswerten Euler-Biografie von Emil A. Fellmann, Filmreihen, Konzerte und ein Spielwochenende im Spielzeugmuseum Riehen. Die Post wartet gar mit einer Sonder-Briefmarke Eulers auf, der ja schon die frühere Zehn-Franken-Note (Banknotenserie von 1976) zierte.

Am Herzen liegen Hanspeter Kraft auch einige nachhaltige Projekte, deren Gelingen teils noch in den Sternen steht. So möchte er die 40'000 Original-Manuskriptseiten Eulers, die derzeit noch ungesichert in einem Archiv in St. Petersburg liegen, einscannen und der wissenschaftlichen Nachwelt erhalten. Sie - und die 3'000 Briefe von und an Euler - legen Zeugnis ab von einem mathematischen Universal-Genie, das mit Differentialgleichungen, Zahlen-, Schiffs-, Gezeiten- und Musiktheorie über die Variationsrechnung bis hin zur Ballistik der Artillerie wissenschaftliche Grundlagen legte, die bis auf den heutigen Tag Bestand haben: Selbst der Rumpf-Bau der "Alinghi" geht auf Eulers Formeln zurück. (28. November 2006)

Alice und Andreas Heyne, Elena Pini: "Leonhard Euler - ein Mann, mit dem man rechnen kann". 52 Seiten. Birkhäuser Verlag. 28 Franken, 19.90 Euro.

Weitere Informationen: www.euler-2007.ch

|

|

|

• Sieger warten auf ihr Preisgeld

VON PETER KNECHTLI

BASEL. - Die beiden Direktorinnen des Medienkunst-Festivals Viper, Annika Blunk und Rebecca Picht (Bild), stehen in der Pflicht: Die vom Kanton Basel-Stadt und der Christoph Merian Stiftung (CMS) mit jährlich 550'000 Franken unterstützte Veranstaltung liess drei Preisträger auf dem  Trockenen. Laut einem Bericht der "Basler Zeitung" wartet beispielsweise die Zürcher Video-Künstlerin Ursula Biemann seit Ende März auf das Preisgeld von 10'000 Franken für den "Swiss Award", den ihr Projekt "Contained Mobility" errang. Bisher nicht ausbezahlt wurden die Siegerprämien weiterer Kategorien für die Österreicherin Hito Steyerl sowie die beiden Schweizer Marc Lee und Christoph Ganser. Gegenüber der "Basler Zeitung" erklärte "Viper"-Präsident Luigi Kurmann, der Verein stehe mit 80'000 Franken in der Kreide. Grund sei die Verschiebung des Festivals vom letzten Herbst auf diesen Frühling, was zusätzliche Betriebskosten verursacht habe, die nun niemand mehr decken wolle. Trockenen. Laut einem Bericht der "Basler Zeitung" wartet beispielsweise die Zürcher Video-Künstlerin Ursula Biemann seit Ende März auf das Preisgeld von 10'000 Franken für den "Swiss Award", den ihr Projekt "Contained Mobility" errang. Bisher nicht ausbezahlt wurden die Siegerprämien weiterer Kategorien für die Österreicherin Hito Steyerl sowie die beiden Schweizer Marc Lee und Christoph Ganser. Gegenüber der "Basler Zeitung" erklärte "Viper"-Präsident Luigi Kurmann, der Verein stehe mit 80'000 Franken in der Kreide. Grund sei die Verschiebung des Festivals vom letzten Herbst auf diesen Frühling, was zusätzliche Betriebskosten verursacht habe, die nun niemand mehr decken wolle.

Einen miesen Eindruck hat die Festivalleitung nicht nur bei den bisher um das Siegergeld geprellten Preisträger hinterlassen, sondern auch bei der CMS: Sie erhält seit zwei Monaten keine Miete für die von "Viper" gemieteten Räume am St. Alban-Rheinweg. Walter Brack, Leiter Städtische Aufgaben der CMS, hat jetzt dem Mieter erst einmal "eine Mahnung geschickt". (15. November 2006)

|

|

|

• Der Krieg im Libanon

VON AUREL SCHMIDT

FRAUENFELD. - Das Buch von Peter Forster über den zweiten Libanon-Krieg, den Israel im Süden des Libanon gegen die Hisbollah geführt hat, ist nicht besonders umfangreich, aber es macht auf eindrückliche Art und Weise anschaulich, wie die Kriegshandlungen im Einzelnen verlaufen sind.

Peter Forster war von 1981 bis 2000 Chefredaktor der "Thurgauer Zeitung". Er ist ein anerkannter Militärexperte. Am Libanonkrieg vom 12. Juli bis 14. August 2006 interessierten ihn vor allem die militärischen Operationen Israels und der Hisbollah. Die eingesetzten Waffensysteme sind ihm ebenso vertraut wie die örtlichen Verhältnisse. Das macht seinen Bericht authentisch. Eigentlich spielt er zwar Kriegerlis, aber er kann in diesem Fall die Situation hautnah beschreiben, so, als wäre man direkt dabei gewesen.

Vor allem gelingt es ihm, die existenzielle Lage Israels, das von feindlichen Ländern umzingelt ist, nahe zu bringen. Zugleich weist er auf die Fehler Israels bei den militärischen Handlungen und die Mängel in der waffentechnologischen Ausrüstung der israelischen Armee hin. Israel musste zur Kenntnis nehmen, dass seine militärische Übermacht nachgelassen hatte. Die Hisbollah war gut organisiert (und in der Bevölkerung integriert) und viel besser ausgerüstet (durch den Iran), als Israel gedacht hatte. Das hat die Einstellung der Kriegshandlungen beschleunigt. Jetzt ist die Politik die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, um den berühmten Satz von Clausewitz umzukehren.

Forster steht bedingungslos auf der Seite Israels, ohne auf die unvorstellbaren Schäden einzugehen, die Israel im Südlibanon angerichtet hat. Er verurteilt die Propaganda der Hisbollah, ohne zu erwägen, dass sie ein Teil der asymmetrischen Kriegsführung ist.

Er hält sich auch an die Sprachregelung, dass Israel Krieg gegen den Terror von Fatah, Hamas und Hisbollah führt. Die Lage im besetzten Westjordanland, wo der Ausbau der israelischen Siedlungen jeden Tag fortgesetzt wird und eine Friedenslösung immer unmöglicher macht, kommt nur beiläufig zur Sprache. Gerade diese Besetzung und Besiedlung macht aber den Widerstand des Palästinenser gegen Israel zumindest nicht unverständlich.

Die Heillosigkeit der Lage im Nahen Osten kann nur ein Ende finden, wenn Israel erkennt, selbst ein Teil der am Konflikt beteiligten Parteien zu sein. Dass es für sein Existenzrecht kämpft, ist unbestritten. Aber das gleiche Recht beanspruchen auch die Palästinenser und ihre Verbündeten.

Peter Forster: Bomben auf Beirut - Raketen auf Haifa. Israel im Krieg mit der Hisbollah. Huber Verlag. Fr. 29.80.

|

|

|

• Drama auf Sitz zweihundertsechsundfünfzig

VON ANNA WEGELIN

BASEL. - Am Sonntag, 26. März 2006, passiert es, beim Fussballmatch zwischen Talton und Linsbury im Hillsbrand-Stadion: Lee Gustavo, der im Sektor A, fünfte Reihe, Sitznummer zweihundertsechsundfünfzig Platz genommen hat, fällt plötzlich vornüber. Getroffen am Kopf von einem Objekt, schwarz, faustgross und von einer unbekannten Gesteinsart. Die Erklärung: Ein Meteorit ist aus heiterem Himmel gefallen. Aber warum bloss?

Der Roman "Lee Gustavo" ist das erste Buch von Sandra Hughes (Bild), geboren 1966, aufgewachsen in Luzern und in  Allschwil daheim. Wie ein schillernder Meteorit platzt er völlig unerwartet in den hiesigen Bücherherbst - und schlägt mit aller Wucht ins Gemüt ein. Fährt unter die Haut wie die gewaltige Bilderwelt von Hieronymus Boschs "Garten der Lüste", welche die Hauptfigur Lee Gustavo in seinem Tatoo-Atelier mit dem Kamm in menschliches Fleisch schlägt. Höllische plastische Zeichen sind es, die er auf Brüsten und Hintern verewigt und die auch seine eigene Lebensstory bedienen, die um die Suche nach dem verlorenen Vater kreist. Allschwil daheim. Wie ein schillernder Meteorit platzt er völlig unerwartet in den hiesigen Bücherherbst - und schlägt mit aller Wucht ins Gemüt ein. Fährt unter die Haut wie die gewaltige Bilderwelt von Hieronymus Boschs "Garten der Lüste", welche die Hauptfigur Lee Gustavo in seinem Tatoo-Atelier mit dem Kamm in menschliches Fleisch schlägt. Höllische plastische Zeichen sind es, die er auf Brüsten und Hintern verewigt und die auch seine eigene Lebensstory bedienen, die um die Suche nach dem verlorenen Vater kreist.

Bevor Lee zum weit herum bekannten "Handicraft"-Tatoomeister avanciert, lebt er im Wohnmobil auf einer Schutthalde und sammelt Sperrgut von mittelständischen Wegwerf-Haushaltungen. Frauen gibt es zwar in seinem Leben und auch einen Bruder, aber alleine und einsam fühlt er sich dennoch. Sein liebenswerter, aber lebensuntüchtiger Vater Milton, der vor seinem sadistischen Zwillingsbruder Moses von Brasilien nach England geflohen war, hat sich erhängt, als Lee noch ein Kind war. Seither ist seine Mutter Iris im Irrenhaus. Eines Tages entdeckt Lee in seinem Regal ein fremdes Buch mit dem rätselhaften Titel "Eke kôri alafana" und darin einen langen Abschiedsbrief von Milton an Iris. Da ist es endgültig vorbei mit der Ruhe.

Lees Vatersuche treibt die Suche nach seiner eigenen Identität voran. Die Autorin geht dies erzähltechnisch so an, dass sie in einer Rahmenhandlung Lee nach dem Unfall im Fussballstadion Passagen aus Miltons Brief rekapitulieren und ihn dazwischen sein eigenes Leben Revue passieren lässt. Manchmal gehen die beiden Erzähl-Ebenen, die des Vaters und die des Sohnes, unmerklich ineinander über; manchmal ist der Schnitt wie im Film. In der Figur des abscheulichen wie faszinierenden Moses, Bruder beziehungsweise Onkel, finden die beiden Stränge schliesslich zusammen. Am Schluss stellt sich Lee Gustavo die schicksalshafte Frage "Warum bloss?" nicht mehr, und er ist frei.

Sandra Hughes debütiert mit einem Buch, das nur so sprüht von der Lust am (szenischen) Erzählen. In "Lee Gustavo" geht es oft heftig und stellenweise auch sehr deftig und brutal zu und her. Was jedoch am meisten nachwirkt, sind die leisen Zwischentöne in Lee Gustavos schillernder Figur, die endlich ihre Sprache gefunden hat. Und was für eine!

Sandra Hughes: "Lee Gustavo". Roman. Limmat Verlag Zürich, 2006. 320 Seiten. Fr. 36 - Ab 10. November im Buchhandel. Buchvernissage: Donnerstag, 9. November, 20 Uhr, Vorstadt-Theater Basel, St. Alban-Vorstadt 12; am 2. Dezember Lesung am Literaturfest Luzern.

|

|

|

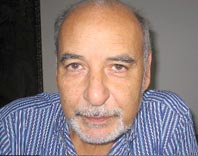

• Innensicht eines Desperados

VON BEAT STAUFFER

BASEL. - Prominente Namen füllen die Säle - diese Erfahrung bestätigte sich gestern Abend einmal mehr. Das Basler Literaturhaus lud Tahar Ben Jelloun (Bild), einen der bedeutendsten Schriftsteller aus dem Maghreb, zu einer Lesung ein, und das Publikum strömte in Scharen. Der Romancier und Preisträger des berühmten "Prix  Goncourt", der in seiner Heimat etwas weniger Ansehen geniesst als in Europa, las auf Französisch aus seinem neuen Roman "Partir" vor, der vor kurzem unter dem Titel "Verlassen" auch auf Deutsch erschienen ist. Darin thematisiert Ben Jelloun virtuos die Obsession einer ganzen Generation junger Marokkaner, ihr Land koste was es wolle zu verlassen und in Europa ein angeblich besseres Leben zu suchen. Die Mentalität, die Denk- und Lebenswelten dieser "Desperados" und ihre Sicht auf Europa, wurde in den Passagen des Romans, die Ben Jelloun vorlas und auch in denjenigen, die seine Übersetzerin Christiane Kayser auf Deutsch vortrug, in beeindruckender Weise fassbar. Fast etwas unheimlich mutete dabei der Umstand an, dass sich ein in Basel lebender Marokkaner, der in vielen Aspekten an die Hauptfigur des neuen Romans erinnert, im Lauf der Lesung mehrmals irritierend in Szene setzte. (26. Oktober 2006) Goncourt", der in seiner Heimat etwas weniger Ansehen geniesst als in Europa, las auf Französisch aus seinem neuen Roman "Partir" vor, der vor kurzem unter dem Titel "Verlassen" auch auf Deutsch erschienen ist. Darin thematisiert Ben Jelloun virtuos die Obsession einer ganzen Generation junger Marokkaner, ihr Land koste was es wolle zu verlassen und in Europa ein angeblich besseres Leben zu suchen. Die Mentalität, die Denk- und Lebenswelten dieser "Desperados" und ihre Sicht auf Europa, wurde in den Passagen des Romans, die Ben Jelloun vorlas und auch in denjenigen, die seine Übersetzerin Christiane Kayser auf Deutsch vortrug, in beeindruckender Weise fassbar. Fast etwas unheimlich mutete dabei der Umstand an, dass sich ein in Basel lebender Marokkaner, der in vielen Aspekten an die Hauptfigur des neuen Romans erinnert, im Lauf der Lesung mehrmals irritierend in Szene setzte. (26. Oktober 2006)

Tahar Ben Jelloun: Verlassen. Berlin Verlag 2006

www.taharbenjelloun.org

|

|

|

• Schlemmen wie ein Bonvivant

VON ELSBETH TOBLER

Exquisit essen, dabei vielleicht neue Kontakte knüpfen, sich zu Hause bekochen lassen oder sogar kochen lernen - all das bietet das neue Bonvivant an. Andreas Schürmann, einst Koch mit 16 Gault-Millau-Punkten und einem Michelin-Stern im gleichnamigen Gourmet-Restaurant in Riehen, wagt in der ehemaligen Seidenbandfabrik hinter dem Basler Bahnhof einen Neubeginn. Er ist überzeugt: "Was mir Spass macht und mir schmeckt, werden auch andere mögen." Sein mit Partnerin Petra M. von Gunten ausgearbeitetes Konzept: "Ein langer Tisch, 20 verschiedene Gäste und ein Menü, das täglich wechselt." Lunch inklusive Wasser und Kaffee  für 35 Franken, das Dreigangmenü abends für 65 Franken, allerdings ohne Getränke. für 35 Franken, das Dreigangmenü abends für 65 Franken, allerdings ohne Getränke.

Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht. Heute Abend zieht er die grosse Tafelrunde auseinander und macht Sechser-Tische daraus. "Für viele ist es immer noch ungewohnt, sich an einen Tisch zu Fremden zu setzen", sagt Schürmann. Ausgerichtet sei die lange Tafel eigentlich für grössere Gruppen.

In dem lichtdurchfluteten Raum mit riesigen Fenstern, den Leuchten von Frank O. Gehry und dem meerblauen Boden fühlt man sich aber schnell wohl. Blickfang ist die offene Küche, in der sich der Chef beim Kochen über die Schulter blicken lässt.

Gegen 20 Uhr belebt sich das "Bonvivant". Ein Pärchen nähert sich unserem Tisch und nimmt unbefangen Platz. Die beiden Sitzplätze zwischen uns bleiben allerdings leer. "Gut besuchte, gesellige Runden können eine Chance sein, ungezwungen soziale Kontakte zu knüpfen", meint dazu eine Kollegin, die öfter diese Art von Tafelkultur pflegt. Auf intime Gespräche verzichte sie in solchen Zufallsrunden.

Zum Auftakt gibt es einen leckeren Bohnen-Kartoffel-Salat auf Wildlachs - man schmeckt sogar die selbst gezogenen Kräuter. Mireia empfiehlt mit südlichem Charme den Private Selection von Esporao für 49 Franken aus der europäisch inspirierten Weinkarte. Der Zander, serviert mit würzigem Rotweinrisotto, ist ein Gedicht. Spätestens beim sämigen Panna cotta mit den Baselbieter Kirschen in Rotweinfond hat man sich mental aufgewärmt, stellt sich kurz vor und wagt ein lockeres Gespräch mit den Tischnachbarn. Als echte Bonvivants denken sie darüber nach, sich von Schürmanns Cateringservice zu Hause verwöhnen zu lassen oder ein "Bhaltis" - Olivenöl oder Foie gras - aus dem Delikatessenshop zu kaufen. Wer lernen möchte, wie man eine Weihnachtsgans zubereitet, kann dies im nächsten Kochkurs von Andreas Schürmann im Dezember tun. (6. Oktober 2006)

Bonvivant, Restaurant, Cookery, Delicatessen

Zwingerstrasse 10

4053 Basel

Telefon 061 361 79 00

|

|

|

• Das Ringen nach Luft am elektronischen Ufer

VON AUREL SCHMIDT

Der Titel "Culture Jamming" von Kalle Lasn bedarf einer vorausgehenden Erklärung. "Jamming" bedeutet soviel blockieren, verhindern. Für Lasn, den kanadischen Autor estländischer Herkunft und Anti-Werbefachmann, ist dieses Jamming eine kulturelle Leistung. Es geht darum, in einem zweiten Anlauf der Aufklärung unsere selbstverschuldete Unmündigkeit zu überwinden.

Wir haben unsere begehrliche Selbständigkeit aufgegeben. Medien und Marken beherrschen und zerstören heute unsere Kultur und unser Denken, wobei Lasn auf ein Land Bezug nimmt, das er sarkastisch als Amerika™ bezeichnet. Aber die Verhältnisse sind überall mehr oder wenig gleich. Unter dem Einfluss der Konzerne schreitet die kulturelle Homogenisierung voran - und die meisten finden es cool. Wir geben jeden Tag ein Stück unserer Humanität auf und mutieren in Konsumenten und Zuschauer. Oder mit den Worten von Lasn: "Wir sind Geschöpfe der Evolution, die am elektronischen Ufer nach Luft ringen."

Die Kritik an der "entgleisten Demokratie", an den Zuständen im Konsumparadies, am erdrückenden Einfluss der Konzerne, zum Beispiel durch finanzielle Beiträge an Universitäten, an der kommerziellen Verschmutzung, am Informations-Overload, an der auswechselbaren Surf-Identität in den Chatrooms ist längst bekannt, oft wiederholt und müsste zum Gähnen anstiften, wäre Lasn in seiner Argumentation nicht so messerscharf, schlagfertig und radikal.

Sein Buch ist eine wahre Lust zu lesen. Jeder Satz ist ein Hammer. Gut so.

Aber Lasn lässt es nicht bei der Analyse bewenden, sondern geht mehr und mehr dazu über, Wege aufzuzeigen, was getan werden könnte. Er bezieht sich dabei auf die Situationisten, die in Frankreich vor dem Mai 68 die Grundlagen für eine anarchische Befreiungsstrategie gelegt haben. Man muss die Verhältnisse umbiegen oder "détourner", wie die Situationisten sagten, sie in eine andere Richtung lenken, ihnen eine andere Bedeutung geben, sie unterwandern, aber freundlich und immer beharrlich.

Lasn weiss, wovon er spricht. Er war Werbefachmann und wollte bei den grossen Fernsehanstalten Werbezeit kaufen, um einen Werbespot gegen die Zerstörungen der kanadischen Holzindustrie unterzubringen. Als er überall auf verschlossene Türen stiess und nur die Holzindustrie Gelegenheit hatte, sich in den Medien selbst in den schönsten Farben darzustellen, wurde er hellhörig.

Heute weiss er und sagt er: Jeder Mensch ist ein Erschaffer von Situationen. Er kann sich entscheiden, was er tun will. Und das ist es, worauf es ankommt. (4. Oktober 2006)

Kalle Lasn: Culture Jamming. Die Rückeroberung der Zeichen. orange press. 34.80 Franken.

|

|

|

• Schaub bleibt - vorläufig

BASEL. - Urs Schaub, künstlerischer Leiter der Kaserne Basel, behält diese Funktion "mindestens bis Ende der Spielzeit 2006/2007". Nach turbulenten Debatten über Ausrichtung und Schwerpunkt des heutigen Drei-Sparten-Betriebs fand laut einer Medienmitteilung des "Kaserne-Vorstands von heute Mittwoch ein "klärendes Gespräch" zwischen Schaub und dem Vereinspräsidenten Thomas Gelzer statt. Dabei sei die Absicht bekräftigt worden, "weiterhin zusammen zu arbeiten und sich für Lösungen offen zu zeigen". (4. Oktober 2006)

|

|

|

• Basler Marionetten-Theater feiert 50-jähriges Jubiläum

BASEL. - Mit ungezwungenen Vorführungen, launigen Ansprachen und einem Apéro eröffnete das Basler Marionetten-Theater heute Freitagabend das Jubiläums-Wochenende zum 50-jähigen Bestehen auf dem Münsterplatz und im Zehntenkeller im Haus der "Basler Lesegesellschaft". Der Basler Sicherheitsdirektor Hanspeter Gass (Bild rechts) überbrachte die Grüsse der Kantonsregierung, erinnerte seine ersten Theater-Erlebnisse und beglückwünschte die Betreiber der schmucken Institution im gotischen Gewölbekeller zu ihrem ehrenamtlichen Einsatz. Der Baselbieter Kulturbeauftragte Niggi Ullrich bekannte sich als unersättlicher Theater-Fan und rief die Verantwortlichen auf, nicht die Asche der Tradition, sondern ihr Feuer weiter zu tragen. Das Jubiläums-Wochenende dauert noch bis Sonntag. Im Theater werden verschiedene Gastspiele und Eigenproduktionen sowie eine Ausstellung über die Gechichte des Zehntenkellers geboten. Figurenspiel-Produktionen, eine Sänfte und Stände zum Figurenbasteln für Kinder auf dem Münsterplatz runden das Programm ab. (© Foto by OnlineReports, 22. September 2006)

Detailliertes Programm: www.baslermarionettentheater.ch

|

|

|

• Unterschriftenaktion: Drei-Sparten-Betrieb soll erhalten bleiben

BASEL. - Die Basler "Kaserne" soll als Kulturzentrum für Theater, Musik und Tanz beibehalten werden. Dafür setzen sich Choreografin und Tänzerin Cornelia Huber, die Regisseurin und Co-Leiterin raum33 Monika Neun, der Musiker Fritz Hauser und das Tanzbüro Basel (IG-Tanz) ein. Grund: Das Gegeneinander der Bereiche Musik, Theater und Tanz, das sich zur Zeit "durch den Anspruch des Rockfördervereins zur alleinigen Nutzung der Kaserne Basel abzeichnet, können wir nicht nachvollziehen und stufen es als kontraproduktiv und nicht zeitgemäss für alle drei Bereiche ein".

Ein von den vier Kulturschaffenden und Institutionen initiiertes Forderungspapier kursiert derzeit in der Absicht, dass es von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern unterstützt wird. Ausgelöst wurde es durch die Forderung des Rockfördervereins, die "Kaserne" insbesondere der Populärmusik zugänglich zu machen. Den Sparten Tanz und Theater sollen nur noch beschränkte Zeitfenster für Festivals zustehen und eine eigentliche Leitung für Theater und Tanz soll aus Spargründen abgeschafft werden.

Gegen diesen Plan wehren sich nun die Initianten der Unterschriftensammlung, weil durch eine Umnutzung der "Kaserne" mit Schwergewicht Populärmusik "der freien Theater- und Tanzszene die zentrale Spielstätte entzogen" würde. Der Aufruf wurde schon Prominenten wie dem Theaterregisseur Werner Düggelin, dem Basler Schauspieldirektor Elias Perrig, dem Dramatiker Lukas Holliger sowie weiteren bekannten Namen und Veranstaltern aus der regionalen Kulturszene unterzeichnet. (6. September 2006)

|

|

|

• "Niki & Jean" im Museum Tinguely, Basel

VON AUREL SCHMIDT

BASEL. - Die Tatsache, dass das Museum Tinguely in Basel als Ort der Aufarbeitung des Werks von Jean Tinguely seit zehn Jahren besteht, wird Anfang Oktober gebührend gefeiert. Im Augenblick erfüllt die neue Ausstellung "Niki & Jean" das gleiche Vorhaben.

Der Untertitel der Ausstellung "L'Art et l'Amour" fasst das Programm zusammen. Jean Tinguely (1925-1991) und Niki de Saint-Phalle (1930-2002) kannten sich im Leben, aber sie bildeten auch in der Kunst ein Paar, das sich gegenseitig  zu immer neuen Hochleistungen anspornte. Beide heirateten 1960, nachdem sie sich aus einer früheren Ehe gelöst hatten. Es muss im persönlichen Bereich Höhen und Tiefen gegeben haben, aber die Briefe, die die beiden einander schrieben, lassen sich auch als Zeugnis einer gegenseitigen Faszination lesen, die dreissig Jahre angehalten hat. Nicht zu reden von der künstlerischen Kooperation, die zu einem nicht unwesentlichen Teil darin bestanden zu haben scheint, dass Jean Niki bei der technischen und materiellen Realisierung ihrer Werke beistand. zu immer neuen Hochleistungen anspornte. Beide heirateten 1960, nachdem sie sich aus einer früheren Ehe gelöst hatten. Es muss im persönlichen Bereich Höhen und Tiefen gegeben haben, aber die Briefe, die die beiden einander schrieben, lassen sich auch als Zeugnis einer gegenseitigen Faszination lesen, die dreissig Jahre angehalten hat. Nicht zu reden von der künstlerischen Kooperation, die zu einem nicht unwesentlichen Teil darin bestanden zu haben scheint, dass Jean Niki bei der technischen und materiellen Realisierung ihrer Werke beistand.

Die Zusammenarbeit von Jean und Niki wird auf die Art gezeigt, dass in einer chronologischen Abfolge mit Dokumenten, Briefen, Entwürfen, Arbeitsplänen (bei denen man nie weiss, ob es nicht verkappte Kunstwerke sind) und Fotografien die wichtigsten Stationen des gemeinsamen Wegs festgehalten werden. Der Katalog verfolgt das gleiche Ziel.

Bei der Einrichtung der Ausstellung hatten sich Guido Magnaguagno, der Direktor des Museums Tinguely, und seine Mitarbeiter aber auch die Frage gestellt, wie man "die Liebe ausstellt". Am besten schien es, diese Frage mit Filmen und Filmausschnitten, in denen die beiden vorkommen, zu beantworten. Ein kleines Kino ist deshalb am Eingang der Ausstellung aufgebaut.

Ein gewisser repetitiver Charakter ist in den Exponaten der Ausstellung unübersehbar. Alles, was die Beiden berührt haben, fiel auf Anhieb und unwidersprochen genial aus. Ist das noch Kunst oder hat es bereits mit Hagiografie zu tun?

Aber man kann in der Ausstellung auch etwas Leichtes, Spielerisches, Unbeschwertes erkennen, das dann nicht in die Kategorie "genial" fällt, sondern Zeugnis ablegt von einem grenzenlos spielerischen und erfinderischen Geist bei Jean und Niki. Die meisten Besucher und Besucherinnen wissen bei Beiden meistens im voraus, was sie zu halten haben. (Foto © by Shunk, 28. August 2006)

Museum Tinguely, Basel: Niki & Jean. Bis 21. Januar 2007. Katalog 29 Franken.

|

|

|

• BaZ überdenkt auch Veranstaltungskalender

BASEL. - Die "Basler Zeitung" (BaZ) überprüft nicht nur TV-Engagement durch Gespräche mit NW1, sondern auch ihren kosenpflichtigen Veranstaltungskalender der Kultur-Veranstalter. Nach einem Bericht des "Regionaljournals" geht der BaZ-Verlag über die Bücher und prüft, wie das heute Angebot "marktkonformer" gestaltet werden könnte. Welche Tendenz die Überprüfung hat und ob die Kostenpflicht ganz fallen soll, ist noch nicht bekannt.

Die Einführung der kostenpflichtigen Veranstaltungs-Agenda vor zwei Jahren - der Eintrag kostet 20 Franken - sorgte für wütendete Reaktionen zahlreicher Veranstalter bis hin zu Boykotten. Die jetzt bestätigte Überprüfung des Konzept könnte mit der neuen Konkurrenz zusammenhängen, die der "Basler Zeitung" mit der mit der "Mittelland-Zeitung" verbundenen "Basellandschaftlichen Zeitung" erwächst. (22. August 2006)

|

|

|

• Die ersten Europäer in Timbuktu

VON AUREL SCHMIDT

TIMBUKTU. - Timbuktu: Der Name der Stadt in Mali übt eine rätselhafte Faszination auf viele Menschen aus. Das war schon in der Vergangenheit so. Während Jahrhunderten war die Stadt von Geheimnissen umgeben, weil sie nur vom Hörensagen bekannt war.

Der erste Europäer, der Kunde von Timbuktu nach Europa brachte, war der französische Reisende René Caillié (1799-1839). Er erreichte die Stadt 1828 und gelangte heil wieder nach Europa. Zwei Jahre zuvor hatte schon der englische Forschungsreisende Alexander Gordon Laing  (1793-1826) Timbuktu betreten. Er war jedoch auf der Rückreise erschlagen worden, und seine Papiere sind verloren gegangen. (1793-1826) Timbuktu betreten. Er war jedoch auf der Rückreise erschlagen worden, und seine Papiere sind verloren gegangen.

Caillié reiste als Moslem verkleidet, lebte aber trotzdem oder erst recht, und obwohl er die örtliche Sprache gut beherrschte, in ständiger Gefahr, erkannt zu werden. Seinen Forschungsinteressen konnte er nur heimlich nachgehen. (Laing hatte es abgelehnt, sich zum Islam zu bekennen, was er mit dem Leben bezahlte.)

Unterwegs litt Caillié an einem Fussleiden sowie an Skorbut, was ihn fünf Monate lang in der Stadt Tom festhielt. Seine Schmerzen waren unerträglich, die Umstände grauenhaft, aber erstaunlicherweise nimmt die Episode in seinem Reisebericht nur ein Dutzend Seiten ein. Der österreichische Schriftsteller Thomas Stangl, der in seinem grandiosen Roman "Der einzige Ort" die Reisen von Laing und Caillié nacherzählt hat, weitet dagegen den Aufenthalt Cailliés in Timé zum einem grauenvollen Horror-Trip aus, den man nicht so schnell vergisst.

Cailliés "Journal de voyage à Temboctou et a Jenné dans l'Afrique Centrale" (1830 erschienen) liegt jetzt erstmals, von Susanne Zanker übersetzt und Heinrich Pleticha herausgegeben, in einer deutschen Ausgabe vor. Neben Cailliés objektivem Rapport über Land, Menschen und Sitten stehen seine Aufzählung der erlittenen Strapazen und seine Aussagen über die existenzielle Erfahrung des Reisens. Er beschreibt, was es bedeutet, "mutterseelenallein in einem unzugänglichen Land", meistens unter extrem feindlich gesinnten Menschen, unterwegs zu sein. Cailliés Urteil: "Diese Menschen waren einfach unsäglich dumm." Im Original folgt der nicht in die Übersetzung aufgenommene Nachsatz: "Sie sind so etwas wie Wilde."

Trotzdem empfand Caillié Glücksgefühle, als er in Timbuktu ankam. Er hatte es geschafft!

Mehr als eine Entdeckungsreise führte in der Vergangenheit direkt in die Hölle, und wer ihr entkommen ist ... Bei Caillié kann man es nachlesen. (7. Juli 2006)

René Caillié: Reise nach Timbuktu. 1824-1828. Edition Erdmann. Fr. 42.50

Foto: Zeichnung von Timbuktu. Aus der Erstausgabe von Cailliés Reisebericht.

|

|

|

• Islamischer Weltstar auf Durchreise

VON BEAT STAUFFER

BASEL. - Der umstrittene Genfer Islamwissenschafter Tariq Ramadan referierte gestern Montagabend in Basel über den Islam in Europa - und blieb dabei unverbindlich und vage.

Weder die drückende Hitze noch König Fussball hinderten rund 200 hundert Menschen daran, in die Aula des Naturhistorischen Museums und des Museums der Kulturen zu pilgern. Ihre Geduld wurde auf eine kleine Probe gestellt, als angekündigt wurde, der Referent werde aufgrund verstärkter Sicherheitsvorkehren am Flughafen London mit einer halben Stunde Verspätung eintreffen. Doch dann kam Tariq Ramadan, Redner, Buchautor und Prediger, den viele für einen der weltweit bekanntesten Schweizer Intellektuellen halten, und eroberte sogleich die Herzen: Mit seiner eleganten Erscheinung, seiner gewinnenden  Art, seiner rhetorischen Begabung und seinem Showtalent, die ihn zum Superstar der islamischen Weltbild-Vermittlung machen. Art, seiner rhetorischen Begabung und seinem Showtalent, die ihn zum Superstar der islamischen Weltbild-Vermittlung machen.

Seine in französischer Sprache gehaltenen Ausführungen über "Traditionen, Realitäten und Perspektiven des Islam in Europa" waren bewusst aus der Optik eines Muslims formuliert, der in Europa aufgewachsen ist und Europa auch als seinen Lebensmittelpunkt betrachtet. Mit viel Selbstbewusstsein reklamierte der Philosoph, dessen Familie ursprünglich aus Ägypten stammt, eine doppelte, ja multiple Identität als Muslim und europäischer Citoyen und verwahrte sich hartnäckig gegen einseitige Loyalitätsbekenntnisse. Der Islam sei - auch wenn dies viele bis heute nicht wahrhaben wollten - seit Jahrhunderten eine europäische Religion, und islamische Denker hätten der europäischen Geistesgeschichte wichtige Impulse geliefert. "Als Muslim ist mir das rationalistische Denken keineswegs fremd", betonte Ramadan und verwies auf grosse islamische Denker wie Averroes.

Was Ramadan dabei über die schwierige Rolle als Brückenbauer zwischen Kulturen und Religionen oder über die Zerrissenheit von Migranten zwischen den Werten ihrer alten Heimat und derjenigen ihrer Gastländer ausführte, könnten wohl die meisten aufgeklärten und tendenziell fortschrittlich denkenden Zeitgenossen problemlos unterschreiben.

Sehr allgemein und teilweise beschönigend blieb der schillernde Referent dagegen bei der Beschreibung des Ist-Zustandes der muslimischen Gemeinschaften in Europa. Ramadan will keine Einschliessung von Muslimen in ghetto-ähnlichen Gebilden erkennen, sondern führt zunehmende Spannungen in den meisten europäischen Ländern vor allem auf die weit grössere Präsenz und "Sichtbarkeit" der Muslime im Alltagsleben zurück. Zwar forderte Ramadan ausdrücklich, Muslime hätten gegenüber der Kultur ihrer Herkunftsländer mitunter auch kritisch zu sein - etwa, was die Misshandlung von Frauen betrifft. Er nahm aber weder Stellung zu dem etwa in Frankreich immer häufiger kritisierten Phänomen des Kommunitarismus, der bewussten Selbstausgrenzung von Muslimen und anderen ethnischen oder religiösen Gruppierungen, noch zu Reibungsflächen zwischen einer bewusst islamischen Lebensführung und derjenigen als europäischer "Citoyen".

Um wirklich in Erfahrung zu bringen, welche Position Tariq Ramadan in einer Reihe von Punkten einnimmt, die das Zusammenleben zwischen Muslimen und Nichtmuslimen erschweren, müsste sich der smarte Genfer Denker wohl auf ein öffentliches Streitgespräch mit einem ebenbürtigen Partner einlassen. Er hätte dann etwa zu begründen, weshalb er sich nur zu einem "Moratorium" in der von seinem Bruder Hani Ramadan auf provozierende Weise aufgeworfenen Frage der Steinigung durchringen konnte - und nicht zu einer klaren und unmissverständlichen Verurteilung. Doch derartigen Debatten - und auch harten Interviews durch die Medien - geht Ramadan in aller Regel aus dem Weg.

So blieb seine am Schluss formulierte Forderung, Muslime und Nichtmuslime müssten "gegen die zunehmende Angst und das Misstrauen kämpfen" und sich zuerst einmal im lokalen Rahmen kennenlernen, zwar unbestritten, doch führt sie in ihrer Unverbindlichkeit kaum weiter. (27. Juni 2006)

|

|

|

• Das "Naturhistorische" Basel tritt neu auf und präsentiert seine Sammlungen

VON AUREL SCHMIDT

BASEL. - Im Jahr 2005 besuchten 76'783 Menschen das Naturhistorische Museum an der Augustinergasse 2 in Basel. Das ist eine erfreuliche Zahl, die aber mit einem kleinen Nachteil behaftet ist. Der Bau von Melchior Berri, der 1849 bezogen wurde, ist weiträumig und die Sammlung vielfältig. Mehr als 7,7 Millionen Objekte werden hier aufbewahrt, von denen nur ein kleiner Teil gezeigt werden kann. Das meiste wird in Depots, Lagern und Schutzräumen aufbewahrt.

Rechtens müsste von verschiedenen Sammlungen (im Plural) gesprochen werden. Der Höhlenbär und die Dinosaurier bilden nur einen kleinen, aber spektakulären Teil. Auf drei Stockwerken in einer verwirrenden Abfolge von Räumen sind 17 Dauer- und Wechselausstellungen untergebracht.

Schon lange hatten sich die Besucher nicht immer ganz leicht in diesem Labyrinth zurecht gefunden. Das soll sich jetzt mit einem neuen Erscheinungsbild und einem farbigen Leitsystem durch das Haus ändern (Gestaltung John Schmid).

Vor allem mit dem neuen Logo oder der Wort- und Bildmarke "archive des lebens" macht das Naturhistorische Museum auf seine reichen Bestände aufmerksam (wenn man grosszügigerweise auch Mineralien und Versteinerungen als Zeugnisse des Lebens versteht, auf jeden Fall als Belege der Entwicklung und der damit verbundenen Veränderungen der Natur). Vor allem mit dem neuen Logo oder der Wort- und Bildmarke "archive des lebens" macht das Naturhistorische Museum auf seine reichen Bestände aufmerksam (wenn man grosszügigerweise auch Mineralien und Versteinerungen als Zeugnisse des Lebens versteht, auf jeden Fall als Belege der Entwicklung und der damit verbundenen Veränderungen der Natur).

Am kommenden Wochenende finden "Tage der offenen Sammlungen" statt. Am Samstag, dem 24. Juni, ab 12 Uhr im halbstündigen Turnus und am Sonntag, dem 25. Juni, ab 11 Uhr im viertelstündigen Turnus werden kleine Gruppen durch die Sammlungen geführt.

Es ist also ununterbrochen etwas los. Sonst kann man das Programm unter www.nmb.bs.ch einsehen. Auch der Internetauftritt des Museums ist neu. (22. Juni 2006)

|

|

|

• Eine Streitschrift des Direktors der Bibliothèque national in Paris

VON AUREL SCHMIDT

PARIS. - Im Dezember 2004 gab Google, das US-amerikanische Unternehmen, dessen Suchmaschine am häufigsten angewendet wird, bekannt, es wolle 15 Millionen gedruckte Bücher digitalisieren und ins Netz stellen. In Europa wurden die zuständigen Kreise sofort hellhörig. In einem kleinem Buch hat Jean-Noel Jeanneney, Direktor der Bibliothèque national in Paris, die Gründe dafür dargelegt.

Warum die plötzliche Opposition gegen das Projekt von Google? Jeanneney zählt viele Gründe auf: Die Dominanz der englischen Sprache würde die Auswahlkriterien, nach denen die Bücher zur Veröffentlichung im Netz bestimmt werden, einseitig beeinflussen (in den USA sind nur drei Prozent der verlegten Bücher Übersetzungen). Kuba, die Ermordung von Salvador Allende oder der 11. September etwa dürften nach Meinung von Jeanneney "nicht nur aus der US-Perspektive betrachtet werden". Nicht zuletzt ist Google ein kommerzielles Unternehmen und von Investoren wie von der Börse abhängig, was ein weiteres Mal die Auswahlkriterien beeinflussen dürfte.

Jeanneney setzt sich infolgedessen dafür ein, dass Europa eigene Anstrengungen unternimmt, um das Wissen der Welt durch das Internet zu verbreiten (ohne die Entstehung neuer Zentren in China und Indien zu übersehen). Die Vorteile wären riesig. Zahlreiche Bemühungen werden heute bereits unternommen, und es kommt darauf an, sie alle zu koordinieren. Was gewiss eine Herkules-Aufgabe ist.

Über das Fachliche hinaus ist Jeanneneys Buch eine richtige Streitschrift. Der temperamentvolle, kämpferische Ton macht die Lektüre zum Vergnügen. So denkt Jeannney zum Beispiel über den Begriff "liberal" nach, vertritt den Standpunkt, dass der Rechtsstaat regulierend eingreifen müsse, kritisiert das "french bashing" der USA und ist im übrigen voller Enthusiasmus über die modernen Möglichkeiten der Wissensverbreitung.

Dafür stehen die Chancen in Europa mit seinen republikanischen Ideen viel besser als in den USA. Und Europa soll sich von den USA unterscheiden. Auch davon ist Jeanney überzeugt. (16. Juni 2006)

Jean-Noel Jeanneney: Googles Herausforderung. Für eine europäische Bibliothek. Wagenbach Verlag. Fr. 18.10.

|

|

|

• Projekt im "Sommercasino" gescheitert

BASEL. - Das Sommercasino und die Stiftung Jugendhaus ziehen sich aus dem Übungsraum-Projekt zurück, wie das Basler Erziehungsdepartement heute Freitag mit unüblich deutlich spürbarer Enttäuschung mitteilte. Dieses Projekt war aufgrund einer Standortanalyse des Rockfördervereins der Region Basel (RFV) im August 2005 vom Erziehungsdepartement lanciert worden.

Das Erziehungsdepartement und der RFV bedauern sehr, "dass dieses wichtige, sorgfältig vorbereitete Vorhaben bereits vor der Projektierungsphase beendet werden muss". Gleichzeitig wird jedoch "Verständnis für die Entscheidung des Sommercasinos" geäussert, "dessen Existenzberechtigung aufgrund heftiger Angriffe plötzlich grundsätzlich in Frage gestellt wurde". Das Erziehungsdepartement weiter: "Dabei dienten die Probelokale einem Teil der Anwohnerschaft als Anlass, das Jugend- und Musikhaus anzugreifen, obwohl die vorgesehene Unterkellerung dank gründlicher Schallisolierung keinerlei Emissionen oder andere Belastungen der Nachbarschaft verursacht hätte."

Damit bleibe der eklatante Mangel an Übungslokalen für Basler Musikerinnen und Musiker Realität, die bestehende Untergewichtung der Jugend- und Populärkultur wird zementiert. Nach 13 Jahren der Evaluation sei die Realisierung eines Übungsraum-Zentrums "erstmals greifbar nahe gerückt". Das Erziehungsdepartement und der Rockförderverein "werden weiterhin alles daran setzen, um einen Standort für Proberäume mit Anbindung an eine Auftrittsmöglichkeit zu schaffen".

• Die Schweizerische Bürger-Partei begrüsst das Scheitern des Projekts: "Mit dieser Entscheidung ist die Regierung auch auf die massiven Proteste der Anwohner gegen eine Zuspitzung der ohnehin schon prekären Situation rund um das Sommercasino eingegangen. Die Schweizerische Bürgerpartei sieht das Sommercasino durchaus als positive Institution. Es darf aber nicht sein, dass das ursprüngliche Leitbild des Treffpunktes durch negative Auswüchse ins Gegenteil verkehrt wird. Das Sommercasino hat sich in den letzten Jahren zu einer zunehmend problembelasteten Zone entwickelt, in der eine kleine Gruppe von aggressiv und nicht gerade rücksichtsvoll vorgehenden Jugendlichen den Ton angibt. Dies entspricht nicht mehr der Grundidee eines friedlichen Treffpunktes." (2. Juni 2006)

|

|

|

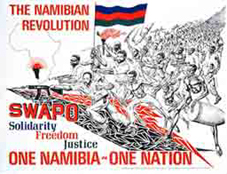

• Plakate als Kampfmittel für die afrikanische Befreiung

VON RUEDI SUTER

BASEL. - Es waren Jahrzehnte der Kriege, des Leidens - und der kreativen Propaganda. Zuletzt vor allem im südlichen Afrika, wo die Weissen nicht weichen wollten und sich die Schwarzen mit wachsender Verzweiflung, aber auch mit zunehmendem Selbstbewusstsein gegen ihre Unterjochung durch die Kolonialisten und Kolonialistinnen zur Wehr setzten. Von Mosambik über Simbabwe bis Angola, Namibia und Südafrika kämpften ab den sechziger Jahren schwarze Befreiungsbewegungen mit Waffen, aber auch mit Bildern und Worten für die gleichen Ziele: Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Heute gehören die - von den Kolonialmächten aufgezwungenen Staaten - den afrikanischen Völkern. In Namibia sind das etwa die Ovambos, Hereros, Nama ("Hottentotten") und San ("Buschmänner").

Erst 16 Jahre sind es her, seit das Land im Südwesten Afrikas unabhängig wurde. Wie es dazu kam und wie die Propaganda der  Gegner auf nationaler und internationaler Ebene die Meinung der Menschen zu beeinflussen versuchte, zeigt ab heute Mittwoch am Klosterberg 23 in Basel die sehenswerte Ausstellung "Plakate im Kampf - Bilder und Öffentlichkeit der Befreiungsgeschichte Namibias". Sie wurde gestern Dienstag in Anwesenheit zahlreicher Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Behörden und von damaligen Widerstandsgruppen eröffnet. Gegner auf nationaler und internationaler Ebene die Meinung der Menschen zu beeinflussen versuchte, zeigt ab heute Mittwoch am Klosterberg 23 in Basel die sehenswerte Ausstellung "Plakate im Kampf - Bilder und Öffentlichkeit der Befreiungsgeschichte Namibias". Sie wurde gestern Dienstag in Anwesenheit zahlreicher Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Behörden und von damaligen Widerstandsgruppen eröffnet.

Die zahlreichen Plakate vermögen heute noch Betroffenheit auszulösen, und sie zeigen eindrücklich, was damals die Konfliktparteien bewegte und wie sie den Feind sahen und darstellten. Die vorwiegend afrikanischen Plakate, Zeitschriften und Fotografien offenbaren einen beachtlichen Ideenreichtum, mit dem Themen wie Kolonialismus, Befreiung, Apartheid und Solidarität gestalterisch umgesetzt wurden. Spannend ist, dass die Ausstellung "beide Seiten" darstellt, beispielsweise die Propaganda der stärksten namibischen Befreiungsbewegung SWAPO wie auch jene ihres Widersachers, der Besatzungsmacht Südafrika. Hinzu kommen Dokumente von internationalen Institutionen, Nicht-Regierungsorganisationen und der Schweizer Solidaritätsbewegung, die in Basel mit dem "Afrika-Komitee" ein besonders aktives Mitglied hatte.

Die Ausstellung zum propagandistischen Kampf um Einfluss und Herrschaft in Namibia ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Historischen Seminar der Universität Basel und den Basler Afrika Bibliographien (BAB) mit ihren einmaligen Dokument-Sammlungen zur Geschichte Namibias. Erarbeitet wurde sie von 13 Studierenden unter der Leitung der BAB-Experten Giorgio Miescher und Dag Henrichsen im Rahmen der Veranstaltung "African History Goes Public - ein gemeinsames Ausstellungsprojekt zur namibischen Befreiungsgeschichte". Aber auch das heutige Namibia wirkte mit der Arbeitsgruppe "Museums Association of Namibia" und Studierenden der University of Namibia mit. So werden im August auch Teile der Basler Ausstellung in eine in Namibia konzipierte Wanderausstellung integriert. (31. Mai 2006)

"Plakate im Kampf": Bis zum 9. Juli 2006 (Mi-So: 13 - 18 Uhr) am Klosterberg 23 in Basel zu sehen. www.africanhistory.ch

|

|

|

• Martin Batzer neuer Theater-Präsident

BASEL. - Der Novartis-Manager Martin Batzer (53) wird neuer Verwaltungsratspräsident des Theaters Basel. Diese Wahl traf der Verwaltungsrat gestern Dienstag unter Vorbehalt seiner Zuwahl in den Verwaltungsrat durch die Basler Regierung per 1. Juli 2006. Er wird Nachfolger von Peter Wyss, der zusammen mit Theater-Direktor Michael Schindhelm geht. Rudolf Grüninger wird Batzer als Vizepräsident zur Seite stehen. Batzer ist als "Head of Pharma Affairs" Mitglied der Pharma-Geschäftsleitung von Novartis.

Die DSP gratuliert dem Verwaltungsrat zur Wahl von Martin Batzer. Mit ihm als Präsidenten habe der Verwaltungsrat "einen Schritt für die Wiederherstellung der guten Beziehungen zu den grossen Arbeitgebern in unserem Kanton getan". (24./29. Mai 2006)

|

|

|

• Eine "Kultur-Wäscherei" für Anatolien

VON BEAT STAUFFER

BASEL. - Ende März machte sich eine Gruppe von Menschen aus der Region Basel auf den Weg nach Ostanatolien, um sich über die allgemeinen Verhältnisse, über die Lage der Menschenrechte sowie über eine Reihe konkreter Entwicklungsprojekte zu informieren. Sie alle gehörten einem Verein mit dem Namen "Städtepartnerschaft Basel-Van" an, der vor knapp sechs Jahren gegründet wurde. Gestern Montagabend berichteten der Arzt Daniel Gelzer (Bild), "Basta"-Grossrätin Sibel Arslan sowie eine Reihe weiterer Delegierter im Kleinbasler Begegnungszentrum "Union" von ihren Impressionen aus dieser Region  Ostanatoliens, der Heimat einiger Tausend kurdischer Menschen in Basel und Umgebung. Ostanatoliens, der Heimat einiger Tausend kurdischer Menschen in Basel und Umgebung.

Die Städte Van und Diyarbakir, so war zu erfahren, liegen in beeindruckend schönen und weiten Landschaften und verfügen über ein reiches kulturelle Erbe. Doch die Lebensverhältnisse sind in mancherlei Hinsicht prekär: Massenarbeitslosigkeit, eine vollkommen ungenügende Infrastruktur sowie fehlende Finanzmittel stellen die zum Teil von kurdischen Bürgermeistern geleiteten Kommunen vor fast unlösbare Probleme. Dazu kommt die immer noch anhaltende gewalttätige Auseinandersetzung zwischen türkischen Sicherheitskräften und kurdischen Guerilla-Kämpfern, welche die Basler Delegation hautnah erfahren musste.

Es braucht viel Mut und Überzeugungskraft, um unter solchen Umständen Entwicklungsprojekte zu lancieren. Der kleine, aber initiative Basler Verein, in dem sowohl Menschen mit schweizerischen wie auch solche mit kurdischen Wurzeln mitwirken, will sich durch die widrigen Umstände nicht abhalten lassen. Nach dem ersten Projekt einer Teppichknüpfwerkstatt, das nun schon einige Jahre läuft und rund 70 Flüchtlingsfrauen Erwerbsmöglichkeit bietet, hat sich der Verein die Unterstützung eines zweiten, weit grösseren Projekt vorgenommen. In einem Vorort von Van soll eine neue Wäscherei gebaut werden, wo mehrere hundert Frauen in Zukunft ihre Wäsche mit modernen Maschinen waschen können. Gleichzeitig soll den unterprivilegierten Frauen aber auch eine Art "Eltern- und Mütterbildung" ermöglicht werden.

Der Bauplatz ist bereits festgelegt, und auch die Pläne liegen vor. Noch aber fehlt das Geld. Von 120'000 Euros ist die Rede; eine Summe, die der kleine Verein, der vom Fonds für Entwicklungshilfe der Stadt Basel unterstützt wird, kaum zusammenbringen kann. Nun soll nach weiteren Geldgebern gesucht werden.

Von solchen Problemen lassen sich die Initianten aber nicht abhalten. Sie geben sich überzeugt, dass derartige Projekte für den Osten Anatoliens von grosser Bedeutung sind. Fast ebenso wichtig - so der Eindruck - ist den Initianten aber auch der Umstand, dass Schweizer zusammen mit Migranten ein gemeinsames Projekt realisieren - auch wenn es um eine Wäscherei im fernen Anatolien geht. (23. Mai 2006)

Verein Städtepartnerschaft Basel-Van, Postfach 142, 4005 Basel

|

|

|

• Historische Fotografien von zwei Basler Reisenden im Museum der Kulturen in Basel

VON AUREL SCHMIDT

BASEL. - Die Basler Brüder Carl und Georges Passavant wuchsen in einer wohlhabenden Bankierfamilie auf, erbten früh ein Vermögen und konnten es sich leisten, grosse Reisen zu unternehmen. Sie sammelten Fotografien, die ein halbes Jahrhundert nach dem Tod von Georges Passavant im Depot des Museums der Kulturen in Basel lagerten. Dank einer Initiative von Bernhard Gardi wurden sie ausgegraben, bearbeitet und nun in der neuen Ausstellung "Das Fremde im Blick" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Carl Passavant (1854-1887) bereiste 1883 und ein zweites Mal 1884 West- und Zentralafrika und stiess dabei auf dem Ogowe im heutigen Gabun tief in das damals noch weitgehend unbekannte Innere des Kontinents vor. Georges Passavant (1862-1952) besuchte auf einer Weltumrundung 1888-89, die eine reine Vergnügungsreise war, Nordamerika, Japan, China sowie Länder wie Java, Thailand und Indien, die schon damals touristische Destinationen waren.

Beide Reisende waren an der Fotografie interessiert, und sei es nur, um später ihre Erlebnisse ausweisen zu können. Sie besassen eine eigene Fotoausrüstung, zogen es aber vor, unterwegs Aufnahmen von lokalen Fotografen zu erwerben und zu sammeln. In Afrika waren das afrikanische Wanderfotografen, in den chinesischen  Städten gab es seit den 1860er Jahren zahlreiche Fotoateliers. Städten gab es seit den 1860er Jahren zahlreiche Fotoateliers.

Diese fotografischen Aufnahmen haben zwar vor allem touristische, das heisst illustrative Bededeutung, entbehren aber trotzdem nicht eines dokumentarischen Werts. Obwohl sie von Einheimischen aufgenommen worden waren, lassen sie erkennen, dass sie bewusst für ein europäisches Publikum gedacht waren. Menschen werden in stereotyper Pose abgelichtet, Gerichts- oder Hinrichtungsszenen (Bild, China vor 1889) dokumentiert und Alltagsszenen inszeniert, immer mit dem Blick auf Verkäuflichkeit und den Geschmack des erwerbenden Publikums. Daher der Titel der Ausstellung: "Das Fremde im Blick".

Es ist erstaunlich, dass sich die Ethnologie erst in jüngster Zeit für historische Fotos interessiert, zum Beispiel als Grundlage für die Kolonialgeschichte. Für Fachleute, die visuelle Anthropologie zu ihrer Beschäftigung gemacht haben, sind sie eine Quelle reicher Informtionen.

Weniger erstaunlich ist die späte Zuhilfenahme solcher alter Aufnahmen, wenn man bedenkt, dass die Ethnologie sich immer mehr aus dem "Feld", das der Feldforschung einmal zur Verfügung stand, zurückzieht. Jedes Fernsehteam kann die Aufgabe heute genauso gut erledigen. Umso mehr verkriechen sich die Ethnologen in ihre Archive. Was sie dort finden, ist reichhaltig und aufschlussreich - unter anderem eine neue Disziplin.

Ein kleiner Teil der in Basel gehobenen Schätze ist jetzt im Museum der Kulturen zu sehen. Es sind übrigens ausschliesslich Originale ausgestellt.

Uta Wehrlich hat den China-Nachlass bearbeitet, Jürg Schneider den Afrika-Nachlass. Der afrikanische Teil ist im Band "Fotofieber. Bilder aus West- und Zentralafrika. Die Reisen von Carl Passavant 1883-1885" (Museum der Kulturen/Christoph Merian Verlag, 2005) dokumentiert. (4. Mai 2006)

|

|

|

• Arturo Sandoval - ein Glanzpunkt des Jazzfestivals Basel

VON PETER KNECHTLI

BASEL. - Das war ein feiner Abend, der sich abhob von andern Auftritten ab Stange. Der gebürtige Kubaner Arturo Sandoval gastierte gestern Mittwochabend mit seinem Sextett im Foyer des Theaters am Jazzfestival Basel und sorgte dort mit "Power-Jazz" (so Veranstalter Urs Blindenbacher) für Begeisterung auch in Passagen, in denen nur Atem oder bis ins Nichts ausklingende Töne zu  hören waren. Dabei zeigte sich der Star, der anfänglich das Piano lernte und erst später auf die Trompete wechselte, als musikalischer Generalist der "Weltspitzenklasse" (so der Basler Jazzmusiker Thomas Moeckel in seiner Einschätzung des Konzerts): Ob an Trompete und Flügelhorn, am Piano, das er wie die Blasinstrumente phrasierte, am Synthesizer, als Perkussionist oder als Scat-Sänger, der Instrumente des Jazz im Stil von Al Jarreau parodierte - der 56-jährige Sandoval zeigte sich auf höchstem Niveau als technisch perfekter, temperamentvoller und lebensfreudiger, bis in die Knochen begabter Universal-Interpret. Dabei ist er durch und durch der Latino geblieben, auch wenn er dem Lande Fidel Castros den Rücken zugekehrt und sich mit seiner Familie 1990 nach Miami abgesetzt hat, wo er Asyl erhielt. hören waren. Dabei zeigte sich der Star, der anfänglich das Piano lernte und erst später auf die Trompete wechselte, als musikalischer Generalist der "Weltspitzenklasse" (so der Basler Jazzmusiker Thomas Moeckel in seiner Einschätzung des Konzerts): Ob an Trompete und Flügelhorn, am Piano, das er wie die Blasinstrumente phrasierte, am Synthesizer, als Perkussionist oder als Scat-Sänger, der Instrumente des Jazz im Stil von Al Jarreau parodierte - der 56-jährige Sandoval zeigte sich auf höchstem Niveau als technisch perfekter, temperamentvoller und lebensfreudiger, bis in die Knochen begabter Universal-Interpret. Dabei ist er durch und durch der Latino geblieben, auch wenn er dem Lande Fidel Castros den Rücken zugekehrt und sich mit seiner Familie 1990 nach Miami abgesetzt hat, wo er Asyl erhielt.

Sandovals grosses Vorbild und Freund zugleich war der um eine Generation ältere Bebop-Trompeter Dizzy Gillespie. Er beeindruckte Sandoval vor allen durch sein schnelles Spiel. Inzwischen dürfte Sandoval seinen verstorbenen Förderer diesbezüglich um einiges überholt haben mit der extremen Art, wie er die Trompete in allen ihren Möglichkeiten ausreizt. Wir mögen die Oktaven gar nicht zählen, die er im Spektrum zwischen tiefsten Pedaltönen bis zu seidenfadendünnen Tönchen in Höchstfrequenzlagen durchackert. Die atemberaubende Schnelligkeit seiner in jeder beliebigen Tonart möglichen Laufsalven lässt zuweilen den Eindruck entstehen: Hier spielt nicht ein Musiker nach Belieben die Trompete , sondern die Trompete den Musiker (siehe Video-Hörprobe).

Mit einer funkensprühenden Dreingabe bedankten sich Arturo Sandoval und seine starke Begleitgruppe (Felipe Luis LaMoglia s, Javier Concepcion p, Armando Gola b, Tomas Cruz perc, Alexis Arce dr) für die stehende Ovation, die ihnen das entzückte Basler Publikum bot. (4. Mai 2006)

Hörprobe Arturo Sandoval und Statement von Thomas Moeckel zum Konzert Hörprobe Arturo Sandoval und Statement von Thomas Moeckel zum Konzert

|

|

|

• Klangvisionär Edgard Varèse: Eine Ausstellung im Museum Tinguely in Basel

VON AUREL SCHMIDT

BASEL. - Die Paul Sacher Stiftung konnte vor Kurzem den Nachlass des Komponisten Edgard Varèse übernehmen. Ausgewählte, bisher unveröffentlichte Dokumente daraus werden zur Zeit in einer Ausstellung im Museum Tinguely zugänglich gemacht. Die Eröffnung fiel nicht ganz zufällig zeitlich mit dem 100. Geburtstag des Mäzens und Dirigenten Paul Sacher (am 28. April) zusammen. Das Museum und die Paul Sacher-Stiftung, die mit 100 Hinterlassenschaften das Musikleben des 20. Jahrhundert dokumentiert und aufarbeitet, sind beide an den  Blutkreislauf des Pharma-Konzerns Roche in Basel angeschlossen. Blutkreislauf des Pharma-Konzerns Roche in Basel angeschlossen.

Edgard Varèse (1883-1965) war ein bedeutender Neuerer in der Musik des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung nennt ihn "Komponist, Klangforscher, Visionär". Das stimmt. Varèse experimentierte mit neuen Klangformen, indem er zum Beispiel Tonbänder einsetzte und Alltags- und Fabrikgeräusche als elektronische Interpolationen in seine Werke einfügte und dabei von "organisierten Klängen" sprach. Unter anderem hat Kent Nagano die wichtigsten Werke des Komponisten eingespielt. Sie sind seit Kurzem auf einer preiswerten Doppel-CD erhältlich. Es knackt und hallt und rauscht wie im verwunschenen Garten des Zauberers von Oz und ist phantastisch anzuhören.

Warum zum Beispiel Varèses Werk "Déserts" bei der Uraufführung 1954 einen Skandal auslöste, ist im Rückblick nicht mehr richtig nachzuvollziehen. Einer wie George Antheil hatte schon 1926 in seinem "Ballet mécanique" auf Klänge aus dem Alltagsleben (Sirenen, Hupen) zurückgegriffen. Der Schrecken von damals ist heute längst gewichen und Varèse, der Revolutionär von damals, nimmt dafür als Wegbereiter in der Musik einen historischen Platz ein.

Die Ausstellung mit 225 Exponaten zeigt Partituren, Porträts, Programme, Briefe von und an Varèse, Instrumente. Der grafische und kalligrafische Charakter der Partituren veranlasste Guido Magnaguagno, den Direkter des Museums Tinguely, dazu, Varèse als "Duchamp der Musikgeschichte" zu bezeichnen.

Der Komponist unterhielt enge Beziehungen zu Malern, Schriftstellern, Architekten, denen er viel zu verdanken hatte, wie er selber zugab. In der Ausstellung hängt ein  Drahtportrait, das Alexander Calder von Varèse hergestellt hat. Als Schattenwurf wirkt es wie eine Zeichnung an der Wand. Bemerkenswert ist vielleicht auch eine Liste der verschollenen Frühwerke von Varèse, die selber schon ein zerfallendes Stück Papier ist und dessen erhaltene Teile sorgfältig wie ein alter Papyrus präpariert sind. Es gibt viel zu sehen (in einer Musikausstellung), aber in Form von Tonbeispielen auch viel zu hören. Drahtportrait, das Alexander Calder von Varèse hergestellt hat. Als Schattenwurf wirkt es wie eine Zeichnung an der Wand. Bemerkenswert ist vielleicht auch eine Liste der verschollenen Frühwerke von Varèse, die selber schon ein zerfallendes Stück Papier ist und dessen erhaltene Teile sorgfältig wie ein alter Papyrus präpariert sind. Es gibt viel zu sehen (in einer Musikausstellung), aber in Form von Tonbeispielen auch viel zu hören.

Über alle Exponate gibt ein fabelhafter, 2,3 Kilo schwerer Katalog für 59 Franken Auskunft. Das Beiprogramm umfasst verschiedene Konzerte und ein Symposion über Edgard Varèse. Weitere Angaben können über www.tinguely.ch und www.paul-sacher-stiftung.ch in Erfahrung gebracht werden. Die Ausstellung dauert bis 27. August. (28. März 2006)

Originalton Heidy Zimmermann, Ausstellungs-Kuratorin Originalton Heidy Zimmermann, Ausstellungs-Kuratorin

|

|

|

• "Schappo" und kult.kino kooperieren

BASEL. - Die Trägerschaft der staatlichen Basler Präventionskampagne "schappo" und das private kult.kino haben eine langfristig angelegte Zusammenarbeit vereinbart, wie die Regierung heute mitteilt. Danach werden künftig regelmässig Kinofilme, die einen Beitrag für "Mehr Engagement im Alltag" leisten, thematisch begleitet. Vorgesehen sind zum Beispiel Diskussionen mit Betroffenen und Gespräche mit interessierten Kinobesuchern sowie Kurzbeiträge von Fachpersonen.

Der erste Film mit Begleitprogramm ist die Premiere des deutschen Regisseurs Detlev Buck "Knallhart". "Mit kult.kino konnten wir nicht nur einen engagierten Partner für diese gute Sache begeistern, sondern wir erhalten gleichzeitig auch eine attraktive Plattform zur Förderung von Prävention im Alltag", freut sich Bruno Steiger, Kommunikationsleiter des Präventionsprojekts "schappo". (28. März 2006)

|

|

|

• Bringt Gerechtigkeit mehr Wohlstand?

VON RUEDI SUTER

BASEL. - Immer wieder werden sie beschworen, die Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz. Doch am Ende fast jeder Beschwörung zeigt sich in der Regel: So grundverschieden sind Schweizer und Deutsche und ihre Staatssysteme gar nicht. Und dennoch, die Unterschiede sind da, fragt sich nur, wo und welche genau. Jetzt haben um die 30 Sozialwissenschafterinnen und Sozialwissenschafter die beiden Länder einmal genauer unter die Lupe genommen und Vergleiche angestellt, an denen nicht so rasch gerüttelt werden kann. Ihre Erkenntnisse lassen sich in einem druckfrischen, 400-seitigen Buch nachlesen. Es heisst "Wohlstand durch Gerechtigkeit - Deutschland und  die Schweiz im sozialpolitischen Vergleich" und wurde gestern Freitag von den vier Herausgebern an der Basler Universität vorgestellt. die Schweiz im sozialpolitischen Vergleich" und wurde gestern Freitag von den vier Herausgebern an der Basler Universität vorgestellt.

Der Soziologieprofessor, Mitherausgeber und Diskussionsleiter Ueli Mäder zeigte sich als Gastgeber glücklich, das Buch in einer Zeit vorstellen zu können, in welcher der Sozialstaat in beiden Ländern unter starkem Legitimationsdruck stehe. Entsprechend hätten die Autoren auch - aber nicht nur - ein besonderes Augenmerk auf aktuelle Streitdiskussionen gerichtet. So etwa auf die Zukunft der Rentenversicherung, die Gestaltung der Familienpolitik, die Finanzierung des Gesundheitswesens, die Neuausrichtung der Sozialhilfe und Arbeitsmarktpolitik. Bei der Vorstellung gaben auch die anderen drei Mitherausgeber einen lockeren Überblick über ihre Arbeit. Es sind dies der Zürcher Universitätsdozent Erwin Carigiet, Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik, Michael Opielka, Professor für Sozialpolitik an der Fachhochschule Jena, sowie Frank Schulz-Nieswandt, Professor für Sozialpolitik an der Universität Köln.

Die Analysen und Vergleiche zeigten viele Ähnlichkeiten, aber auch auffallende Unterschiede wie etwa bei der Altersversorgung. Mit ihrer AHV, die wie eine Grundversicherung funktioniert und aus allen Einkommen finanziert wird, gilt die Schweiz in Deutschland als beispielhaft. Das Werk "Wohlstand durch Gerechtigkeit" entstand aufgrund eines Kolloquiums an der Uni Basel im September 2005. Wie die Kapitel zeigen, greift es viele Themen auf, die heute jede und jeden beschäftigen: Krankenversicherung, Familienwesen, Sozialhilfe, Grundsicherung und Grundeinkommen, Arbeitsmarkt, Migrations- und Friedenspolitik und Alterssicherung. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit der Sozialpolitik der Europäischen Union und der Bürgersolidarität.

Das Werk, das gerade politisch Interessierten eine reiche Quelle an vielen differenzierten Ein- und Aussichten bietet, schliesst mit einem warnenden, aber auch aufmunternden Satz: "Nur eine mehrheitlich als sozial gerecht empfundene Gesellschaft wird auf Dauer das notwendige Potenzial zur friedlichen Konfliktregelung und gewaltlosen Streitschlichtung zur Verfügung stellen können - und die Integrationskraft aufweisen, die gerade moderne Gesellschaften in besonderem Masse benötigen." (25. März 2006)

Erwin Carigiet, Ueli Mäder, Michael Opielka, Frank Schulz-Nieswandt (Hrsg.): "Wohlstand durch Gerechtigkeit. Deutschland und die Schweiz im sozialpolitischen Vergleich". 400 Seiten, Broschur, 38 Franken, 24 Euro. ISBN 3-85869-314-6.

|

|

|

• "Basler Stadtbuch"-Chronik jetzt ab 1882 im Volltext online

VON PETER KNECHTLI

BASEL. - Das neue "Basler Stadtbuch" des Jahrgangs 2005 ist erschienen. Herausgegeben vom Christoph Merian Verlag bietet es auf 332 Seiten eine reichhaltige Fülle an Themen, die Basel im vergangenen Jahr beschäftigten. Schwerpunkt unter dem Motto "Himmel über Basel" sind Religionsfragen, von der Dokumentation der Transformation der reformierten Vergangenheit zur multireligiösen Gegenwart über Interkulturalität und Integration bis zum Fall Sabo. Es folgen Beiträge über die Wirtschaft, Ökologie, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Archäologie Architektur, Sport und Fasnacht. Die rund vierzig Beiträge sind nach neuem Konzept eigenwillig und gefällig illustriert. Leicht angepasst ist auch das Format des Stadtbuchs, das laut Vorwort "wieder als Lese- und Handbuch konzipiert" wurde. Nicht mehr im Stadtbuch enthalten ist der Zahlenspiegel und der Serviceteil im Anhang. Einige Links geben Hinweise darauf,  wo die Zahlen im Internet gefunden werden können. wo die Zahlen im Internet gefunden werden können.

An der "Stadtbuch"-