Tipp für Stories | Hier werben | Story übernehmen | Newsletter abonnieren

Wollen Sie Freunde oder Bekannte auf diesen Artikel aufmerksam machen?

Oben auf das kleine "Briefchen"-Symbol klicken.

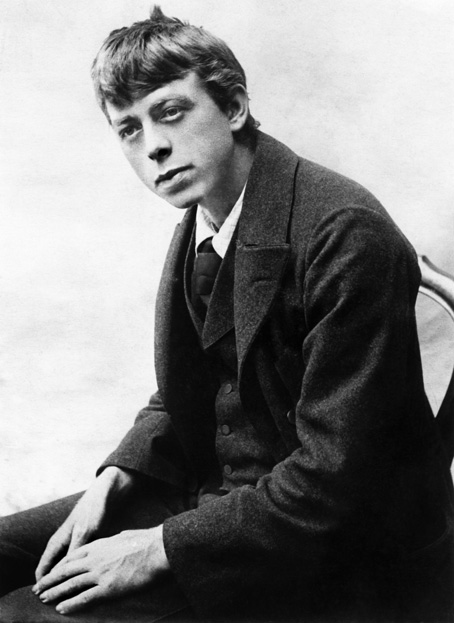

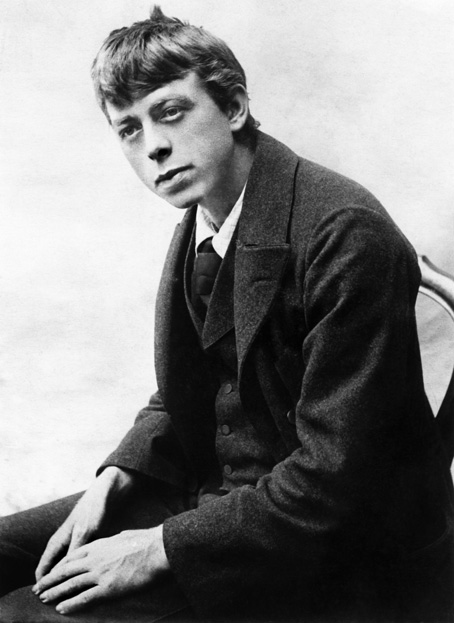

© Foto by Keystone

"Maxime und Methode": Junger Schriftsteller Robert Walser

Der Selbstverkleinerungskünstler

Vor 50 Jahren starb Robert Walser - Erinnerung an einen der grossen Schweizer Schriftsteller

VON AUREL SCHMIDT

Am Nachmittag des 25. Dezember 1956 fanden Kinder in Herisau einen toten Mann im Schnee liegen. Der Untersuchungsrichter Kurt Giezendanner machte mehrere Aufnahmen des Toten. Offenbar musste er zu diesem Zweck einige ungebetene Schaulustige vertreiben. Sie haben sich in die linke obere Ecke der Fotografie zurückgezogen.

Diese Aufnahme und einige andere, die beim gleichen Anlass aufgenommen wurden, sind jedem Literaturinteressierten bekannt. Sie sind dermassen ergreifend, dass sie nichts an Respektlosigkeit vermissen lässt. Zu sehen ist auf ihnen der Schweizer Schriftsteller Robert Walser, der am 15. April 1878 in Biel geboren wurde und vor 50 Jahren in der Heil- und Pflegeanstalt Herisau auf einem Spaziergang nach dem Mittagessen an einem Herzschlag gestorben ist. Walsers behandelnder Psychiater war zuletzt übrigens der gleiche Hans-Oscar Pfister, der auch den Landesverräter Ernst S. behandelt hat.

"Er hatte es nicht mehr ausgehalten

im Leben."

Robert Walser hatte ein unruhiges Leben als Schriftsteller geführt, zwischendurch immer wieder verschiedene Berufe ausgeübt und sich mit dem Schreiben von Prosastücken über Wasser gehalten, so gut es ging. Anfang Januar 1906 liess er sich in Berlin nieder, auf der Suche nach Teilhabe an der grossen Welt, wie man vermuten kann.

1913 kehrte er in die Schweiz zurück und lebte zuerst in Biel, später in Bern. Kurz nach seinem 50. Geburtstag trat er in die Heilanstalt Waldau bei Bern ein, 1936 wurde er nach Herisau verlegt. Er hatte es nicht mehr ausgehalten im Leben. "Er sah keine Zukunft mehr vor sich", schrieb Robert Walser im Prosastück "Brentano (I)". Das Dasein als anonymer Anstaltsinsasse konnte unter diesen Umständen keinen Schrecken mehr auf ihn ausüben, auch wenn es darin bestand, Papiertüten zu falzen und zu kleben.

In einem Gespräch mit seinem Vormund Carl Seelig hatte sich Walser während seiner Herisauer Zeit einmal so geäussert: "Ich bin überzeugt davon, dass Hölderlin die letzten dreissig Jahre seines Lebens gar nicht so unglücklich war, wie es die Literaturprofessoren ausmalen. In einem bescheidenen Winkel dahinträumen zu können, ohne beständig Ansprüche erfüllen zu müssen, ist bestimmt kein Martyrium."

Spricht Walser hier über die Dichter Clemens Brentano und Friedrich Hölderlin – oder spricht er vielleicht über sich selbst?

Seinen Tod hat Walser, wie es aussieht, mehrmals imaginiert. In dem Prosastück "Eine Weihnachtsgeschichte" (1919) liest man: "Wer sich einschneien liesse und im Schnee begraben läge und sanft verschiede." In einem anderen literarischen Text mit dem Titel "Schneien" stellte sich Walser einen toten "Helden" vor, der in einem Schneegrab liegt. Jemand könnte achtlos über das Grab hinwegschreiten, "ohne dass er etwas merkt, aber ihm, der unterm Schnee liegt, ist es wohl, er hat Ruhe, er hat Frieden, und er ist daheim". Auch der Dichter Sebastian im Roman "Geschwister Tanner" liegt tot im Schnee. Simon Tanner macht über ihn die Bemerkung: "Wenn man ihn ansah, empfand man, dass er dem Leben und seinen kalten Anforderungen nicht gewachsen war."

"Robert Walser zieht sich eine Maske auf

und spricht mit verstellter Stimme."

Können diese Häufungen Zufall sein - oder liegt hier eine unergründliche Vorahnung vor oder gar eine geheime Todessehnsucht?

Diese Bemerkungen werfen die Frage auf, wieweit Robert Walsers Schreiben autobiografisches Schreiben war.

"Den Ansprüchen nicht gewachsen sein", nicht ständig "Anforderungen erfüllen müssen", das ist Robert Walser selber, der sich hier eine Maske angezogen hat und mit verstellter Stimme spricht, kein Zweifel.

Die Sache ist freilich etwas vertrackter. Das Schriftstellerdasein ist ein dominierendes und dauerhaftes Thema in Walsers Werk. Das Gleiche gilt für die Spaziergänge, die einen festen Bestandteil in Walser Leben einnahmen, die aber auch eher verzweifelte Leerläufe oder ohnmächtige Fluchtversuche waren. In "Über Stendhal, Puschkin und Flaubert" schrieb Walser, das Wandern habe er "als eine Art Mittel gegen die Übermacht des Tiefsinns" ausgeübt, wenn auch nicht ungern. Soweit der autobiografische Bezug.

Aber wie soll einer über sich schreiben, wenn es ihn gar nicht gibt, wenn er laufend versucht, sich aus dem Staub zu machen? Robert Walsers ganzes Leben war eine Anstrengung, sich selbst zu entkommen und in der individuellen Anonymität zu verschwinden. Er versteckte sich in tausend Rollen, um wenigstens ein Fremddasein zu bestreiten, wenn es ihm schon nicht vergönnt war, ein eigenes zu leben. Wir sehen ihn als Kind (in seiner ersten Veröffentlichung aus dem Jahr 1904 unterstellt Walser, "Fritz Kochers Aufsätze" seien von einem Kind geschrieben worden); als Kleist, Brentano oder Hölderlin stellt er sich dar und lässt jene für sich sprechen; als Commis, als einfacher Angestellter, als Neger tritt er auf. Vor allem aber liebt er es, sich als Diener zu präsentieren.

"Erfolglosigkeit als triumphales Lebensziel."

Weil er nicht gross sein konnte, beschloss er, sich klein zu machen, und brachte es darin zu wahrhaftiger Meisterschaft. Weil er keinen Erfolg hatte, machte er die Erfolglosigkeit zum triumphalen Lebensziel. Walser war ein Selbstverkleinerungskünstler, der die Selbsterniedrigung soweit wie möglich trieb und auf diese Weise versuchte, sein Selbst wenigstens in einer Negativbesetzung zu stabilisieren. Der Diminutiv stieg bei ihm zur kategorischen Lebensmaxime auf.

Das ist in seinem Roman "Jakob von Gunten" besonders bildhaft zum Ausdruck gekommen. Der Erzähler tritt in eine Dienerschule ein und lernt dort "Unterwürfigkeit"; Walser verbrachte 1905 selbst einige Monte als Diener auf einem Schloss in Oberschlesien. "Wie glücklich bin ich, dass ich in mir nichts Achtens- und Sehenswertes zu erblicken vermag. Klein sein und bleiben. Und höbe und trüge mich eine Hand, ein Umstand, eine Weile bis hinauf, wo Macht und Einfluss gebieten, ich würde die Verhältnisse, die mich bevorzugten, zerschlagen, und mich selber würde ich hinabwerfen ins niedrige, nichtssagende Dunkel", sagt Jakob von Gunten von sich. Und auch dies gesteht er ein: "Mich soll man nur antreiben, zwingen, bevormunden. Ist mir durchaus lieb." "Ich möchte ein wenig ausgeschimpft, abgekanzelt, verknurrt und verdonnert werden, das würde mir unsagbar wohltun." Wer redet so, und wieso?

Das sind nun allerdings keine putzigen oder possierlichen Ausnahmesätze, auch keine Rollenprosa. Sie sind symptomatisch für Denken, Inhalt und Stil von Walsers Werken. "Dienen gab ihm allemal einen hohen Begriff von der Freude des Daseins", steht im Prosastück "Wladimir", und einmal schreibt Walser (oder sein Stellvertreter), er halte "nichts für so gesund als eine kräftige Portion Verkennung". Niederlage, Hohn, Lieblosigkeit sind beglückende Erfahrungen. Hier wird der Unterwürfigkeit, den erlittenen Beleidigungen, der Verkennung, der Missachtung ein kurioses Denkmal errichtet.

"Solche Sätze brechen wie Sturzbäche

über einem hinein."

Solche Stellen lassen sich in beliebiger Zahl aus dem Werk herausfiltern. Es sind Sätze, die wie ein Sturzbach über einem hereinbrechen und keine Ruhe mehr lassen.

Und sie haben etwas Besonderes: Methode. Die Selbstverkleinerung war für Robert Walser eine ironische Überlebensstrategie. Mehr konnte er nicht tun. Martin Walser, selbst einer der grossen Ironiker der deutschen Literatur unserer Zeit, hat von Robert Walsers kleinbürgerlichem "Unerbittlichkeitsstil" gesprochen, den er instrumentalisiert habe, um mit seiner ungefestigten Persönlichkeit umzugehen, so gut es ging. Aber gut ging es eben gerade nicht.

Aus der Not wird eine Tugend gemacht, notgedrungen. Was so sanft und engelhaft bescheiden daherkommt, so naiv, ahnungslos und unschuldig, ist in Wirklichkeit der Ausdruck einer tiefen, selbstzerstörerischen Lebenserfahrung, die nur in der radikalen Umkehrung zu ihrem Recht kommen konnte. Von einer raffinierten Ästhetik kann keine Rede sein. Erst nachdem dieser Schritt in die Verweigerung und Negation vollzogen war, in einer schonungslosen Selbstanalyse im Werk und in einer mörderischen Erfahrung im Leben selbst, konnte Walser sich aufgeben, gehen lassen, zurücktreten und mit der Welt Frieden schliessen.

Aber auf diesen Umkehrton und diese Selbstpreisgabe-Strategie muss man freilich zuerst kommen. Erst dann zeigt es sich, wie falsch es war, in ihm nichts weiter als einen kauzigen Poeten zu sehen. Soviel Autodestruktion zur Lebenserhaltung ist so schwer verständlich wie ungewöhnlich.

"Revolte gegen den

alles verschlingenden Zeitgeitst."

Zu Lebzeiten hatte Walser einige Bewunderer, und nicht die unbedeutendsten. Das ist heute nicht anders. Aber wer las Walser damals, wer heute? Heute erst recht geht dieser leise, in Verweigerung ausklingende Ton in der lauten Welt, in der der Optimismus tobt, die Party die Kunst ersetzt hat, die Events sich jagen und wir uns zu Tod amüsieren, nur schwer zu vernehmen. Das ist der zweite Tod von Robert Walser.

Umso mehr ist es Walser bestimmt, trotzdem gelesen zu werden, gegen den Strich. In seiner milden, unerschütterlichen Trotzigkeit, die er sein Leben lang bewahrt und zu seiner Maxime und Methode gemacht hat, liegt seine Revolte gegen den alles verschlingenden Zeitgeist und damit zuletzt seine beinahe beklemmende Aktualität.

Ihre Meinung?

|