Tipp für Stories | Hier werben | Story übernehmen | Newsletter abonnieren

Wollen Sie Freunde oder Bekannte auf diesen Artikel aufmerksam machen?

Oben auf das kleine "Briefchen"-Symbol klicken.

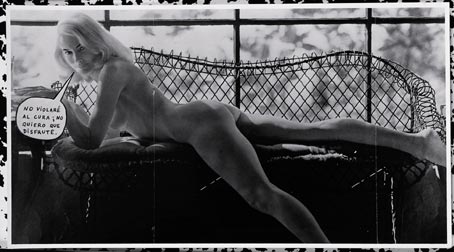

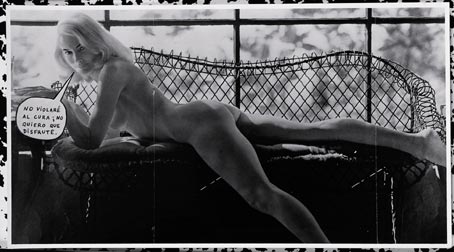

© Foto by Serge Veignant

"Was für eine fröhliche Zeit": Erotisch-politische Fotografie, Spanien

Rückblick auf eine Rebellion

Das Museum Tinguely in Basel vermittelt einen Überblick auf die Situationistische Internationale

VON AUREL SCHMIDT

An den Plakatwänden in Basel hängt in diesen Tagen ein Plakat, auf dem in Sprayerschrift zu lesen ist: "Ne travaillez pas plus jamais." Eine irritierende, ziemlich abwegige Aufforderung in einer Zeit, wo Jobs alles bedeuten. Das Plakat zieht die Blicke unwiderstehlich an und soll auf die Ausstellung über die "Situationistische Internationale 1957-1972" im Museum Tinguely aufmerksam machen.

Die Situationisten waren eine Gruppe radikaler Denker und Künstler, die zwischen 1957 und 1972 die Welt mit ihren Ideen auf den Kopf stellen wollten und einen Purismus ihrer Vorstellungen betrieben, der sie am Ende in die totale Vereinzelung und Auflösung trieb. Aber was für eine aufregende, rebellische, fröhliche Zeit war es gewesen! Der Mai 68 ist aus dem Fudus der Situationisten hervorgegangen. Guido Magnaguagno, Direktor des Museums Tinguely, nennt den Mai 68 "das eigentliche Kunstwerk der Situationisten".

Deren wichtigster Vertreter und theoretischer Kopf war Guy Debord (1931-1994), Autor eines Buchs mit dem Titel "Die Gesellschaft des Spektakels", in dem er in einer etwas hochgestochenen Sprache den Geist des Mai 68 vorwegnahm beziehungsweise die Richtung vorgab, was der Mai 68 dann in einfachere Parolen übersetzte. Zum Beispiel: "Seid realistisch, verlangt das Unmögliche." Das war der Anspruch der Zeit.

"Die Ware beherrscht

das gesellschaftliche Leben."

Die Ware beherrscht das gesellschaftliche Leben und lässt den Menschen keine Möglichkeit, ein nicht entfremdetes Leben zu gestalten. Der Weg führt nicht vom Haben zum Sein, wie Erich Fromm gehofft hatte, sondern in der Vorstellung der Situationisten vom Haben zum Schein. Alles ist falsch. Das Spektakel muss den Glauben daran bewahren und überliefern, was die Ware, die Produktionsbedingungen sowie die Zirkulation erfolgreich verhindern. Es lenkt ab von den Verhältnissen, wie sie sind, es deckt sie zu, es begräbt sie und setzt sich an ihre Stelle. Am Ende wird der Mensch selbst zur Ware - und dies völlig freiwillig. Einfach gesagt: Die Ware ist die Methode der Herrschaft.

Die "eigene Geste" (die alles bedeuten kann, was man darunter verstehen will) gehört nicht mehr dem zum Zuschauer verwandelten Menschen, "sondern einem anderen, der sie ihm vorführt". Dieser Mensch ergibt sich in passiver Hinnahme dem Spektakel, anstatt sich an seinen eigenen Bedürfnisse zu orientieren und seine Forderungen zu stellen. Auch wenn das heute niemand so sagen würde, ist es doch auf eine bohrende Art und Weise aktuell geblieben. Der Sprengstoff ist nicht aus der Welt geschafft.

Woher kommt der Ausdruck "Situationismus"? Die Situationisten wollten die Kunst abschaffen und erklärten das Leben zum grössten Kunstwerk. Zu diesem Zweck lag ihnen daran, Situationen schaffen, "Lebensumgebungen", die "aus der Qualität eines Moments" beschaffen und dazu bestimmt sind, "von ihren Konstrukteuren erlebt zu werden". Diese Situationen sollten "die Revolution der Lebensgewohnheiten" beschleunigen und alle Lebensbereiche umfassen. Dies erklärt das alles beherrschende Interesse der Situationisten an einem "unitären Urbanismus", mit dem eine "umfassende Komposition des Milieus" angestrebt wurde, wie es im "Rapport über die Konstruktion von Situationen" von Guy Debord aus dem Jahr 1957 heisst.

Die Wurzeln des Situationismus lagen bei Dada, dem Surrealismus und dem Lettrismus, seine Auswirkungen lassen sich bei Fluxus, Punk, den Filmen der Nouvelle Vague nachweisen. Ein so unkonventioneller Denker wie Jean Baudrillard hat zu einer bestimmten Zeit den Weg der Situationisten gekreuzt. Das Konzept der Rebellion war damals nicht abgeschrieben, die Konfrontation mit dem System möglich. Es gab noch, wie Baudrillard gesagt hat, einen "Omega-Punkt" ausserhalb des Systems, des Spiels, während heute Realität und Simulation zusammenfallen, eine Hyperrealität bilden und keine Kritik mehr zulassen.

"Die Kunstverweigerung endet

in den Armen der Kunst."

Die Zeit der Revolte, der Dekomposition, der Utopie ist jetzt vorbei, der Situationismus reif für das Museum. Aber darin liegt das Paradoxon, das der Situationismus aufwirft, wenn man sich mit ihm auseinandersetzen will. Er, der sich jeder Vereinnahmung ("Rekuperation") so entschieden verweigerte, wird jetzt aufgearbeitet, ausgestellt, musealisiert. Das wilde Denken wird gezähmt. Anti-Kunst und Kunstverweigerung enden in den Armen der Kunst. Eine nachrückende Generation blickt auf ihre Väter (es waren nicht viele Mütter dabei).

Es war nicht einfach, diese Ausstellung zu organisieren, stelle ich mir vor. Die Situationisten hatten auf jede Form von Werk im traditionellen Sinn nicht nur verzichtet, sondern sie sogar ausdrücklich abgelehnt, mit Ausnahme einiger Künstler und Künstlerinnen wie Asger Jorn, Constant, Jacqueline de Jong, von denen sich dann wieder einige "wirkliche Meisterwerke" in der Ausstellung befinden, wie Guido Magnaguagno dazu feststellt.

Was geblieben ist, sind Collagen, Comics mit eingesetzten fremden Texten (was die Situationisten gern praktizierten), Briefumschläge mit Notizen, Zeitschriften, Pläne für eine imaginäre Architektur, Film- und Tondokumente, Manifeste, Pamphlete - ein Archiv. Zu sehen ist auch das Typoskript der "Gesellschaft des Spektakels" von Debord, "die Batterie der Ausstellung" (Ausstellungskurator Heinz Stahlhut).

Auf eine merkwürdige Art reduziert die Ausstellung den Situationismus zu einem Familienfest, was nicht an ihr liegt, sondern mehr an den Vertretern der Situationisten selbst, die nicht viel ausser sich gelten liessen und dabei zu einem kleinen Haufen von Unentwegten schrumpften, und die nichts oder nicht viel hinterlassen haben, was sich zur Präsentation eignen würde. Aber für eine Ausstellung bedurfte es eines greifbaren ästhetischen Teils, sonst hätte jemand aus den Werken von Debord und den anderen vorlesen können. Das hätte der Verweigerungshaltung der Situationisten wahrscheinlich am adäquatesten entsprochen, aber es hätte keine Ausstellung ergeben. Auch das gehört zum Paradoxon der Ganzen.

Ausstellung bis 5. August. Ein Rahmenprogramm sieht zahlreiche Vorträge (unter anderem von Toni Negri) sowie weitere Veranstaltungen vor. Das Architekturmuseum wird später in einer eigenen Ausstellung auf den architektonischen und urbanen Aspekt des Situationismus eingehen.

Ihre Meinung?

|