Tipp für Stories | Hier werben | Story übernehmen | Zur Frontseite

Wollen Sie Freunde oder Bekannte auf diesen Artikel aufmerksam machen?

Oben auf das kleine "Briefchen"-Symbol klicken.

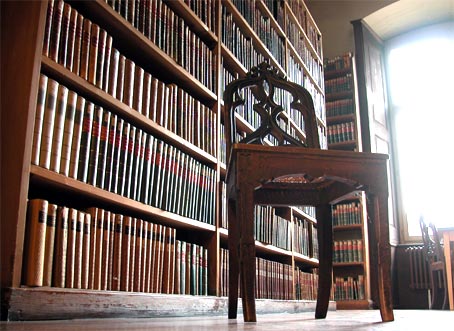

© Foto by OnlineReports

"Leser sind Operateure": Lesestoff-Ressource Bibliothek

Lust am Lesen

Bücher und Texte erfordern und verdienen einen heute spielerischen und intelligenten, aber vor allem "operativen" Umgang

VON AUREL SCHMIDT

Eine bekannte Rock-Sängerin hat kürzlich von sich gegeben, sie habe keine Zeit, um Bücher zu lesen. Sie lese nur Mode- und Life Style-Zeitschriften und andere Magazine dieser Art. Dafür hat sie Zeit. Es kommt eben nicht auf die Zeit an, sondern darauf, was man mit ihr macht.

Nun sollte man Rock-Sängerinnen nicht nach ihren Lesegewohnheiten fragen. Sie sind nicht unbedingt das Personal, von dem man eine erhellende Antwort erwarten kann. Die Frage ist schon anspruchsvoll genug. Um wieviel mehr erst ist es die Antwort.

Lesen ist eine stille Tätigkeit, eine Art und Fähigkeit, auf sich selbst einzugehen, ausserhalb des Trubels und Lärms der Welt.

Eine gesellschaftliche Tätigkeit ist es nicht, Anerkennung kann man sich damit nicht verdienen. Mit einem Goal schon eher. Das ist der Unterschied. Aber es kommt auch keinem Menschen in den Sinn, zu lesen, um damit Anerkennung zu finden. Man liest um des ideellen Gewinnes willen, den man dabei für sich erzielt. Es ist eine Bereicherung einer anderen Art als der ökonomischen.

"Ein Buch wird nicht gelesen

wie eine ablaufende Filmhandlung."

Lesen ist eine Tätigkeit, die Einsatz, Intelligenz und persönliches Format erfordert, aber auch mit viel Lust verbunden ist. Die Lust am Text, die der französische Denker Roland Barthes beschrieben hat, besteht im lockeren, konstruktiven und spielerischen Umgang mit dem ihm. Ein Buch wird nicht wie eine Filmhandlung gelesen, die abläuft und aus deren aufeinander folgenden Episoden sich ein Eindruck festsetzt. Lesen ist eher eine operative Tätigkeit, wie die Bedienung einer Maschine, die Geist, Wissen, Kunst, Phantasie, Imagination, Witz produziert, auf jeden Fall etwas Neues.

Lesen ist aus diesem Grund kein Vollzug eines vorgegebenen Textes, sondern die souveräne, aktive Aneignung eines Textes, der so lange nicht abgeschlossen ist, als er nicht von jemand übernommen, umgewandelt, assoziativ arrangiert, erweitert, fortgesetzt wird.

Von niemandem wird erwartet, dass er sich strikt an den Text hält. Der Text steht zur Verfügung. Der Umgang mit ihm ist die Hauptsache. Der Leser kann Seiten überspringen, wiederholen, eine Pause machen, sich unter Umständen zwischendurch ein anderes Buch vornehmen. Es besteht keine Notwendigkeit und kein Zwang, es in einer bestimmten Richtung, von Seite 1 bis zur letzten in einer kontinuierlichen Folge, zu lesen. Alles ist möglich.

Es kommt darauf an, etwas Eigenes aus dem Text zu machen. Der Leser ist ein Operateur, das Buch eine Werkzeugkiste, der Akt des Lesens eine Montage-Kunst.

"Bücher und Texte

sind zum Navigieren bestimmt."

Der Text ist infolge dessen etwas zum Navigieren. Das kann solange gehen, bis man auf eine Stelle stösst, die zum Einhalten zwingt, zum Nachdenken. Das ist der Punkt, an dem der Leser sein Recht beansprucht und seinen eigenen Diskurs aufnimmt, also seinen eigenen Weg geht, ohne sich irgendwelchen Vorschriften von Schulmeistern und Lektüreagenten zu beugen.

Schon seit Längerem kann eine Tendenz festgestellt werden, dass Bücher keine zwingende einheitliche, geschlossene, unveränderbare Konstruktion mehr zu sein beanspruchen, sondern ein offenes Arrangement sein wollen, ein weites Feld, auf dem man sich in jeder Richtung bewegen kann. An jedem Punkt kann man beginnen, jeder ist für einen Einsteig geeignet.

So gibt es zum Beispiel Essays, die ihr Thema in lexikalischer Form behandeln, mit Querverweisen, die von einer Eintragung zur einer anderen wie durch ein Dickicht führen, womit schon der Guerilla-Charakter des Lesens angedeutet ist. Jeder willkürliche Umgang mit Texten und Büchern ist eine Befreiung vom Zwang eines bestimmten Umgangs mit dem Buch.

Viele Texte und Bücher stellen eine Kontakt zu anderen Texten und Büchern her. Auf diese Weise zeigt sich, dass alles Geschriebene einen internen, sozusagen unterirdischen Zusammenhang aufweist.

Jeder Text verbindet und verbündet sich mit anderen und bildet einen Kontext. In der modernen Sprache ist es ein Netz, das Texte und Bücher herstellen. (Seitdem wir mit dem Internet umgehen, können wir das besser verstehen.)

Ein Text ist nie genug, ein Buch ist immer nur ein Ausschnitt aus etwas Grösserem, weil alle Texte und Bücher miteinander verschwistert und verbunden sind. Es bedarf deshalb stets eines zweiten, dritten, vierten Buchs, das heisst vieler Bücher, um ein Buch, ein einzelnes, zu verstehen. Erst das zweite Buch schliesst das erste ab und das dritte das zweite. Wenn ich nur eines gelesen habe, weiss ich nichts oder nicht genug. Bei zwei weiss ich schon mehr, bei drei noch mehr. Ich habe etwas zum Vergleichen und Kombinieren. Lesevergnügen beruht auf einem additiven Prinzip.

Am Ende wacht, wer liest, aus dem Traum des einzelnen gelesenen Buchs in der Realität der Bibliothek auf.

Der Grundsatz gilt: Es gibt kein Buch ohne ein anderes.

"Die unterhaltsame Kunst

des parallelen Lesens."

Daraus ergibt sich die unterhaltsame Kunst des parallelen Lesens. Meistens wird ein Buch nach dem anderen gelesen. So halten es viele Lesende. Viel abwechslungsreicher ist es jedoch, mehrere Bücher nebeneinander zu lesen und so mehrere Seiten aus einem Buch mit mehreren aus einem anderen zu verketten. Das ist es, was den Leser zum Operateur macht und die Lesenden zu Mitgliedern der Republik des Geistes.

Äusserlich sind "Mein privates Lexikon" von Alberto Savinio und "Die Elixiere der Wissenschaft" von Hans Magnus Enzensberger zwei verschiedene, distinkte Bücher. Trotzdem gibt es etwas, das sie im Inneren miteinander verbindet. Es ist kein surrealistischer Zufall, sondern ein Kreisen von Asteroiden auf einer galaktischen Umlaufbahn; ein Kräftefeld, auf dem die Ereignisse und Begegnungen stattfinden; eine polare Komplementarität.

Vor einiger Zeit las ich die "scherzhafte Abhandlung" mit dem Titel "Der Philister vor, in und nach der Geschichte" von Clemens Brentano. Der Autor unterzieht darin den Philister, den deutschen Spiessbürger, einer ebenso humorvollen wie schonungslosen Untersuchung. Die Idee, die zur Materie gesunken ist - das sei die Welt des Philisters, schreibt Brentano. Alles ist sortiert, paginiert, numeriert, etikettiert, definiert, alles bestimmt und fixiert, nichts dem Zugriff zugänglich. Eine schreckliche Welt. Brentanos Philister-Buch ist damit auch ein unbestechlicher Blick auf das deutsche Biedermeier, die Zeit von 1815 bis 1848. Man ist beim Lesen immer gleich mitten im Historischen.

Gleichzeitig las ich die Erinnerungen von Ernest Shackleton, der 1914-1917 eine missglückte, an Strapazen unvorstellbare Antarktisexpedition leitete. Alles, was mit Eis, Schnee, Kälte, Einöde zu tun hat, ist faszinierend. Aber was haben die beiden Bücher von Brentano und Shackleton miteinander zu tun?

Nichts; nicht das Geringste. Oder alles. Die Pole der Welt kommen zusammen und berühren sich. Nur lesend gelingt es, die manchmal geradezu schreckliche, absurde und doch auch wieder berauschende, überwältigende Vielfalt der Welt in den Griff bekommen, und auch nur so ist es möglich, sich für Augenblicke aus der Verengung und Einkapselung des Subjekts zu befreien.

Ihre Meinung?

|