Tipp für Stories | Hier werben | Story übernehmen | Zur Frontseite

Wollen Sie Freunde oder Bekannte auf diesen Artikel aufmerksam machen?

Oben auf das kleine "Briefchen"-Symbol klicken.

© Fotos by OnlineReports

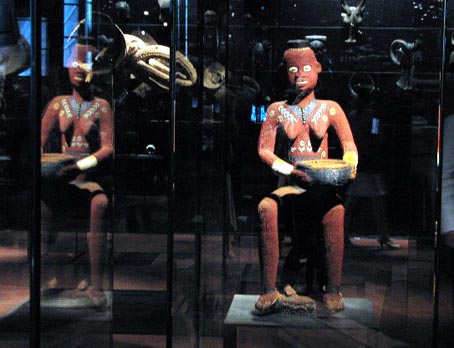

"Die Frage wird wieder auftauchen": Musée du quai Branly, Figuren

Nachts in einem Wald voller Geister

Das neue Musée du quai Branly in Paris - auch mit Basler Beteiligung: Kunst und Ethnologie

VON AUREL SCHMIDT

Irgendwann einmal wird man nicht um die Entdeckung herumkommen, dass das neue Musée du quai Branly in Paris einen Pferdefuss oder mehrere hat. Entstanden ist es aus der Zusammenlegung von ethnologischen Objekten aus den Beständen des Musée de l'homme und des Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie.

Beide Museen verfolgten verschiedene Auffassungen von Ethnologie. Die Zusammenführung legte personelle Meinungsverschiedenheiten offen, so dass in der Vorbereitungsphase ausländische Wissenschafter zugezogen wurden. Christian Kaufmann vom Basler Museum der Kulturen, bis 2005 Leiter der Ozeanien-Abteilung, präsidierte vorübergehend eine Expertengruppe; Lorenz Homberger vom Museum Rietberg in Zürich, das Anfang 2007 einen eigenen Erweiterungsbau eröffnet, war Berater der Afrika-Ausstellung im neuen Pariser Museum, dessen Name auf den quai Branly Bezug nimmt, an dem es liegt (Edouard Branly war ein berühmter Arzt und Physiker, der 1940 gestorben ist).

Programmatisch hat das Museum die alten oder ersten Kulturen Afrikas, Ozeaniens, Nord- und Südamerikas sowie Asiens zum Thema. Aber was Asien betrifft, ist das Musée Guimet reicher dotiert, und die Asien-Ausstellung am Quai Branly war nur dank Zukäufen möglich. Europa kommt, anders als in Basel, in Paris nicht vor.

Im weiteren fällt das neue Museum in den Zuständigkeitsbereich von zwei Ministerien (Kultur und Erziehung), was die Sache kaum einfacher macht.

"Wie bei allen neueren Museumsbauten

dominiert die Architektur."

Aber jetzt ist der Bau vollendet: Ein Werk von Jean Nouvel, der auch das Kultur- und Kongresszentrum in Luzern entworfen hat. Die Architektur dominiert wieder einmal die Diskussion wie bei fast allen Museumsbauten der jüngsten Vergangenheit (Museo Guggenheim in Bilbao, New Tate in London). Nouvel hat von einem "abri" gesprochen,  von einem Unterstand, der immerhin 232 Millionen Euro gekostet hat. "Le Monde" schwärmte von einem "hybriden, mysteriösen und fröhlichen Bau". Über ihm wacht der nahe gelegene und in die Architektur einbezogene Eifelturm wie ein Totemtier. von einem Unterstand, der immerhin 232 Millionen Euro gekostet hat. "Le Monde" schwärmte von einem "hybriden, mysteriösen und fröhlichen Bau". Über ihm wacht der nahe gelegene und in die Architektur einbezogene Eifelturm wie ein Totemtier.

Der Bau ist von einer alles erdrückenden Dominanz und voll von architektonischen Details, mit denen das Blaue vom Himmel heruntererklärt wird. Eine Glaswand trennt die Anlage vom Quai Branly (wie bei der Fondation Cartier in Paris; Nouvel zitiert sich selbst), eine bepflanzte Hauswand ("mur végétal") und ein grosser Park gehören dazu. Die Bäume sollen die Natur repräsentieren, in der die Menschen gelebt haben, deren Objekte, Relikte und Artefakte im Hauptgebäude ausgestellt sind.

"Ein Komplex auf vier Gebäuden mit vier architektonischen Sprachen zusammen."

Der Museumskomplex besteht aus vier miteinander verbundenen Gebäuden, die jede eine eigene architektonische Sprache haben. Der Hauptbau für die Ausstellung ist ein 200 Meter längs gestreckter, leicht gewinkelter Bau, der auf Säulen ruht und an dessen Westseite zum Quai Branly hin 26 Kuben angebracht sind, die es im Inneren erlauben, 26 thematische Mini-Ausstellungen zu gestalten. Eine spiralförmig leicht ansteigende Rampe (wie beim Guggenheim-Museum in New York) führt vom Eingang zum Museumstrakt, in welchem die Fussböden steigen und sich leicht senken, sagen wir: wie unter natürlichen Voraussetzungen im Freien.

Im Hauptgebäude sind ein Theater und ein Kino untergebracht, es gibt Räumlichkeiten für Vorträge und Kolloquien. Die Wände sind durch schwere Vorhänge ersetzt. Keine (oder so wenig wie möglich) Wände, keine rechten Winkel in der Ausstellung - auch das gehört hier zur Sprache von Jean Nouvel.

Die übrigen architektonischen Gebäude sind für die Verwaltung, die Konservierungsateliers (30 Arbeitsstellen, 200 im Museum gesamthaft) sowie die Mediathek mit 180'000 Büchern und 700'000 Fotos bestimmt. Die Mediathek ist als Forschungszentrum konzipiert. Auf breiter Basis wurde für alle Aktivitäten eine internationale Kooperation angestrebt. Das Museum will ein "carrefour" sein, ein Treffpunkt, was einem Versuch gleichkommt, die koloniale Erinnerung, die sich mit jedem Museum dieser Art verbindet, zu mildern. Die Decken des Trakts für die Konservierungsarbeiten wurden von Aboriginals ausgemalt.

"Nach einer langen Zeit des Didaktischen

die Rückkehr zum Objekt in der Vitrine."

Das Museum am Quai Branly beherbergt in seinen Depots 300'000 Objekte. 3'500 werden ausgestellt. Es versteht sich als Kunstmuseum und will den Zugang zu den fremden Objekten über das Ästhetische herstellen und ermöglichen. Erkenntnis geht vom Objekt aus. Nach einer langen Zeit, in der das Didaktische in den Museen überwog, kehrt man jetzt zur reinen Anschauung zurück.

Am Quai Branly werden die Objekte in Vitrinen präsentiert - auch dies eine Rückkehr zu einer schon fast aufgegebenen Methode: Schmuck aus Silber, Elfenbein sowie Federn (vor allem beim Kopfschmuck; bei vielen Völkern wird der Kopf als Sitz des Sakralen angesehen), Nackenstützen, Textilien (einschliesslich Bisonhäuten der nordamerikanischen Indianer), Masken, Figuren, Totems. Und natürlich gehört die aufwändige audiovisuelle Meta-Information (vor allem Filme) mit zum Ausstellungskonzept.

Einerseits dominieren also die Objekte, die in vielen Fällen gruppenweise zusammengestellt und durch die Beleuchtung effektvoll inszeniert sind; andererseits vollendet sich der Besuch erst, wenn man zu einem Gang durch die Ausstellung antritt.

Das Licht spiegelt sich in den Gläsern. Aus konservatorischen Gründen musste es stark abgedunkelt werden. Dadurch entsteht der geheimnisvolle Eindruck, man streife durch einen nächtlichen Wald, der von fremden Geistern belebt ist.

"Gegenwärtig hat sich das Blatt zu Gunsten

einer wertfreien Betrachtung gewendet."

Nicht beantwortet ist damit die unter Ethnologen umstrittene Frage, ob es zulässig ist, die fremden kulturellen Gegenstände aus dem sozialen, religiösen und mythologischen Zusammenhang herauszulösen. Gegenwärtig sieht es aus, als habe sich das Blatt zu Gunsten einer wertfreien Betrachtung von einem künstlerischen Standpunkt aus gewendet. Das mag mit dem modernen globalen Blick zu tun haben. Jedes Ding findet "sein Dasein in sich, und so auch die Übereinstimmung, nach der es existiert", schrieb Goethe. Den minimalen und trotzdem unerlässlichen Kontext stellen die audiovisuellen Begleitinformationen her.

Aber die Frage wird wieder auftauchen - wie die Frage nach der Herkunft der ausgestellten Objekte. Im Augenblick jedoch ist die Vielfalt der Formen und die absolute Qualität der Objekte in der Ausstellung einfach überwältigend und legt Zeugnis ab vom unglaublichen kreativen Potenzial der (meistens anonym wirkenden) Menschen. Damit sind für das Erste alle denkbaren, auch berechtigten Einwände vom Tisch und die Begeisterung total.

Eröffnet worden ist auch die erste Wechselausstellung "Qu'est-ce qu'un corps?" (Was ist der Körper?), die mehrere Leihgaben aus der Ozeanien-Abteilung des Museums der Kulturen in Basel umfasst.

Ihre Meinung?

|

von einem Unterstand, der immerhin 232 Millionen Euro gekostet hat. "Le Monde" schwärmte von einem "hybriden, mysteriösen und fröhlichen Bau". Über ihm wacht der nahe gelegene und in die Architektur einbezogene Eifelturm wie ein Totemtier.

von einem Unterstand, der immerhin 232 Millionen Euro gekostet hat. "Le Monde" schwärmte von einem "hybriden, mysteriösen und fröhlichen Bau". Über ihm wacht der nahe gelegene und in die Architektur einbezogene Eifelturm wie ein Totemtier.